《美术的故事:从晚清到今天》新书首发

2015年06月29日 17:50

来源:凤凰湖南

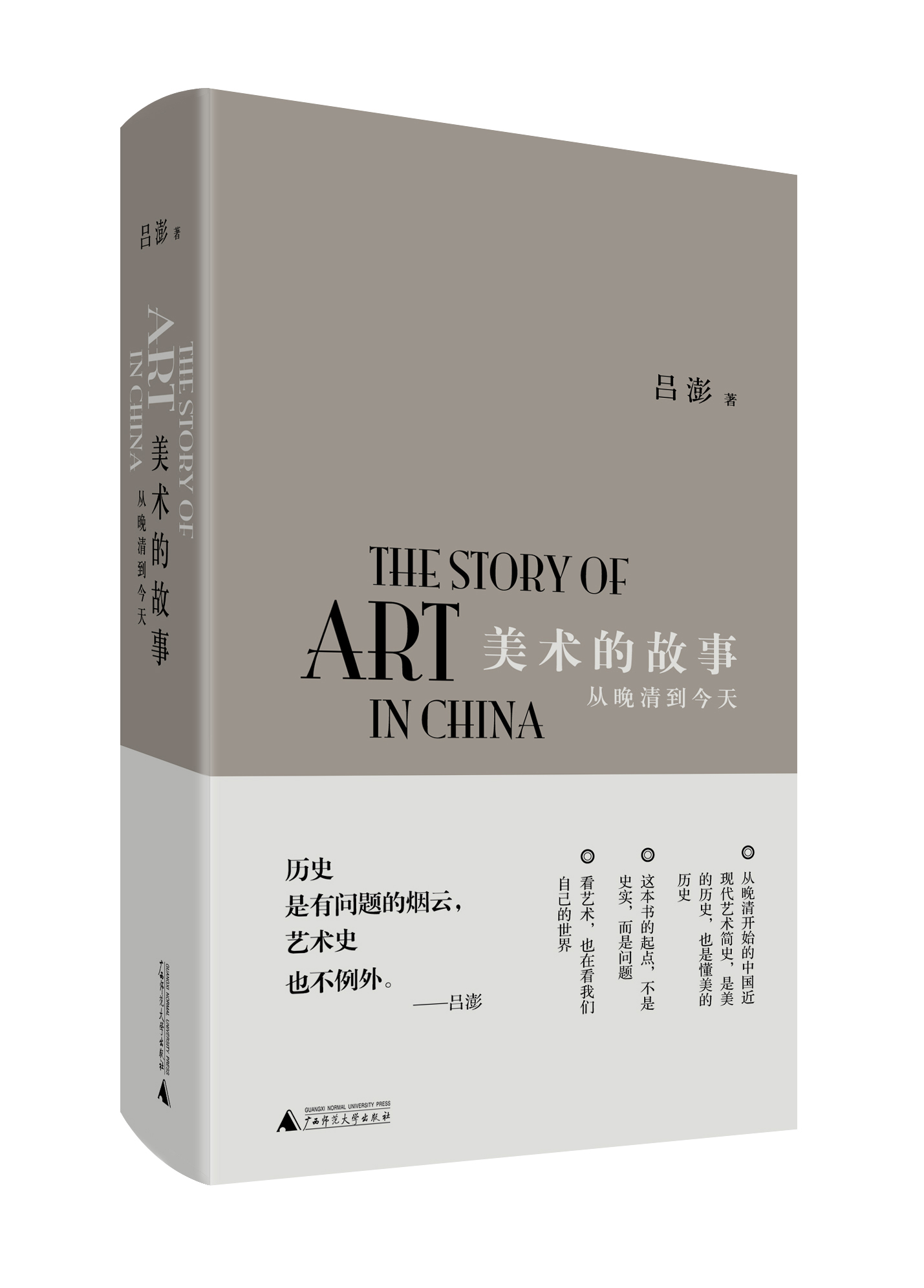

《美术的故事:从晚清到今天》 2015年6月28日,由广西师范大学出版社、上海图书公司联合主办的《美术的故事:从晚清到今天》新书首发活动在上海举行。著名艺术评论家吕澎与书友相约,畅谈历史判断之于我们

《美术的故事:从晚清到今天》

2015年6月28日,由广西师范大学出版社、上海图书公司联合主办的《美术的故事:从晚清到今天》新书首发活动在上海举行。著名艺术评论家吕澎与书友相约,畅谈历史判断之于我们审美生活的重要性,并且聊了聊关于艺术投资的那点事儿。他表示他不是来卖书的,签个名就走了,能面对面地与对中国艺术史感兴趣、并且真心爱好艺术的读者聊艺术是更有意义的事情。

现在越来越多的普通大众进入了艺术品投资领域,现场也有很多读者表现出了对艺术品的兴趣以及投资的热情,但是不知道如何入门,也不懂得如何正确判断一件艺术品的价值。吕澎建议大家一定要理性考虑艺术品投资的特殊性,让自己的感知与智性重新开动起来,在日常生活中就注意培养自己的审美能力,然后再有针对性地具体看待:“我习惯于是什么说什么。假如谈这个作品,那我们就针对此作品讨论它的上下文、历史关系、产生渊源,讨论这个艺术家的知识背景、艺术情感,从而做出相对稳定的判断。”

在活动现场,《美术的故事》一书的责编表示,这是一本非常实用的艺术手册,是众多收藏家参加拍卖会时必定随身携带的“口袋书”,范景中、黄专、邵宏等艺术史家为该书推荐做评,资料翔实,脉络清晰,篇幅有50万字,图片达到600多张。不同于一般“蜻蜓点水”式的神侃艺术,也不是传统的“剪刀加浆糊”的历史书,它的任务很单纯,就是通过从鸦片战争到今天的美术的故事的讲述,让读者的通过各种途径培养自己的审美能力,所以它不仅传递知识,且教给你“方法”,教你触类旁通,教你去发问,去思考和理解。读完它,你可以轻轻松松地去看艺术展,也可以拨开云雾真正了解作品背后的故事及其价值。

专访《美术的故事》作者

吕澎:历史判断之于我们审美生活的重要性

1 《美术的故事:从晚清到今天》与一般艺术编年史的切入点有所不同,而是更加侧重以问题意识统领史料、史实,您的这种问题意识是怎么培养出来的?

应该说,《美术的故事》仍然是按照时间顺序来编写的。只是,我将不同的历史时期的关键问题串联起来,构成了一个历史的链条,由于不同时期的历史问题有些交叉,在叙述的过程中难免发生关联,所以,事实上我将历史看成一个由不同的问题点构成的结构,也可以说是一个历史的形状。被书写的历史都是一个特殊的结构与形状,只是,由于价值观与历史观的差异,每个历史学家所塑造的历史形状都是不同的。说到“问题”,事实上,我认为离开“问题”是谈不上历史的。过往的材料非常繁杂,可是,什么样的材料是你要使用的?你为什么要使用这些材料?你从什么角度来使用这些材料?你判断材料的出发点是什么?这在不同的历史写作者那里是很不同的。50年代出生的人有非常复杂的经历,80年代是一个重要的时期,那时,我们接触了关于人的价值观改变的各种思潮,我们发现自己从一个盲从的理想主义陷阱中挣扎出来,最终从一个工具主义的人改变为一个可以独立思考的人,一个反省社会反省历史反省自我的人,这就很容易带出新的问题:曾经发生的一切该如何去观看、理解和判断?正是由于社会变革引发的问题,引发的思想冲突和观念差异,构成了我对历史的认识与梳理,以及对历史的基本结构的建立。如果没有所说的“问题”,我们将无法找到不同材料与事实之间的具体联系,也就无从书写历史。所以,可以这样说:没有问题就是没有历史。

2您选择进入您撰写的艺术史的作品的标准是什么?另外,在梳理这本书的史料时,您是如何将艺术家和作品,及其背后的故人往事从宏大的历史叙事中抽丝剥茧般地展现出来的?在写作中您遇到的最大的困难是什么?

所谓标准是针对使用材料来说的,什么样的艺术现象,什么样的艺术问题,哪些艺术家和他们的什么作品可以放入到艺术史的书写中,这些都是在对材料文献的收集、整理之后根据发现的问题来决定的。写入历史的事件是问题事件,写入历史的艺术家是问题艺术家,作品的道理也是如此。艺术史不是在公布英雄榜,而是被使用的材料与文献正好能够说明一个特定历史时期中的艺术问题。例如对林风眠使用的笔墨很多,是因为林风眠提出了在那个不是否认西画的意义就是彻底否定传统绘画的生命力两个极端立场都存在的时期的一个很重要的问题:通过中西融合变革艺术。至于他的作品的美学问题,他的作品是否有一个公认的融合成就,是否创造了一个典范,我认为不是在这个地方讨论的问题。因此,那些仅仅是提供了一些大致相同的美学趣味或者略有个性的艺术家,不是作为次要的,就是干脆不写进这本文字不多的历史故事中——但这不是说这样的艺术家不可以研究。我们今天最重要的任务,是搭建从晚晴以来的艺术史的基本框架,所以还来不及做那些次要的艺术家的研究。坦率地说,只要确立了不同历史时期的具体问题,我不担心如何去选择历史事件与艺术家以及他们的作品,问题是,有些历史时期的材料并不完整,甚至非常残缺,那么我们该如何去做更为精确的事实与历史判断呢?例如在延安时期整风运动中的鲁艺,当时的那些教师与学生在严酷的逼供信的政治运动中究竟有怎样的思想状况与遭遇?这些历史材料有助于我们对当时延安的艺术家的处境与思想有更加深入的了解。在写作中,最大的困难仍然是资料问题,收集、整理资料文献还是长期的工作。

3能讲讲把“美术的故事”而不是“美术史”作为书名是出自什么原因吗?

实际上,“美术的故事”作为书名已经非常清楚地将书要叙述的历史时间与古代书画史区分开来了。正如书的“前言”中提示、书中的内容也讲述到的,“美术”是一个非常短暂、使用时间只有一百多年的词汇,这个事实本身就值得我们去了解和思考本书所涉及的时间范围的特定语境与特殊问题。本书是《20世纪中国艺术史》(2007年)若干修订之后的缩写版,那些厚厚的修订版主要是为这段美术史的研究者、专业老师与学生而写作的。可是,对于更多的美术爱好者与大众读者,尤其是对那些没有足够时间去深入历史文献的读者来说,一本精炼的小书可能更加方便。当然,《美术的故事》还有一个重要的目的:为读者(包括专业读者)提供一个关于从晚晴到今天的美术历史发展的基本线索,这意味着,在没有更多不同版本的情况下,我们应该先用不多的篇幅来说明这一百年来的美术历史的基本形状究竟如何?至今,读者还很少见到有关20世纪中国美术史的著作,因此,从一开始就简洁地勾画出这段历史的轮廓,会有利于人们对这段历史的迅速把握与了解。贡布里希的《艺术的故事》是关于人类数千年来的艺术历史,可是也仅仅使用了不多的篇幅就将浩瀚的文献资料概括为生动的艺术故事,这的确非常便于读者的阅读与吸收,我显然接受了这个影响,所以就在100多万字的《20世纪中国艺术史》基础上,重写了只有20多万字的《美术的故事》。应该说,“美术的故事”与“书画的故事”有很多的不同,不仅仅是时间与内容上的差异,更有思想、观念、语境、语言、风格、趣味以及关于“艺术问题”上的不同,没有哪一个一百年有“20世纪”这一百年更让人目不暇接、眼花缭乱以及难以理解,这决定了“美术的故事”的复杂性与丰富性,决定了这一百年来的艺术发展存在着更多需要思考与了解的问题。此外,对于大多数人来说,“故事”比“历史”轻松,何况我也尽量采用了叙事性的方式,避免教科书式的语句,这都是为了读者能够轻松进入历史,不至于被似乎严肃的概念给吓退。

4我们注意到你在谈及美术史的时候,经常使用“历史”这个概念,可是读者要了解的主要是“美术史”,该怎么来看“美术”的历史与“历史”的关系呢?

我们在翻阅古代艺术史书籍的时候,很快会被带入图像、象征、风格、笔墨、趣味的讨论中,这当然是因为艺术史是以图像和实物为研究对象的结果,西方艺术史的研究直到帕洛夫斯基的图像学研究,才渐渐拓展了分析的路径,直至新艺术史的出现,研究者们就将更多的知识学科引入了艺术史的研究中,考古学、社会学、政治学、符号学、心理分析、女权主义如此等等,对中国古代书画史的研究大致也是如此。可是,不同的研究方法与路径不过是为了尽可能从一个特殊的角度去研究对象,因此,作为工具的方法是可以变化与选择的。究竟采用什么样的工具与方法,取决于研究者的目的与知识背景。我在《美术的故事》的前言中说:

了解一个文明或者知识现象的最好办法不是从本体论的角度寻找关于她的定义和阐释,而是首先对她的产生、发展、变化、衍生的历史进行了解。如果一定要说“审美能力”是一个有知识有教养的人所应该具备的素质,那么,这个审美能力的训练基础首先应该是历史判断。进一步说,从来就没有什么让人觉得很高级的审美判断,除非它是历史判断之后的一个精神活动,因为,知识的性质与价值总是与知识产生的原因和结果发生联系的,而历史能够使我们了解这些原因和结果,因而也就能够使我们对知识本身的问题进行判断。

这就是说,我认为对晚清以来的中国美术,需要从历史的角度,而不简单是从风格与趣味判断或笔墨传承的角度去加以认识和了解。傅抱石、李可染这些国画家为什么要去画“红色圣地”?是他们的趣味自动演变的结果吗?显然不是,历史材料显示,那些变化是1949年之后共产党希望这些国画家改变“旧趣味”之后的结果。如果我们不去了解这个历史时期的政治问题、社会问题以及意识形态问题,不去了解画家们所处的制度背景,就不可能清楚了解他们的作品的变化的真正原因。当然,也就难以理解为什么潘天寿的《江山如此多娇》与傅抱石和关山月的《江山如此多娇》有完全不同的评价和命运。我强调历史,是因为我们不能够将“美术”看成是“绣花”,看成是一个与社会和其他领域无关的装饰,20世纪的“美术”在不同的历史时期都被动或者主动地成为政治的工具,这是一个基本的历史事实,风格的变化也不是像西方艺术史那样的逻辑,只有特定的历史分析才可能说清楚这些“美术问题”。因此,我选择的方法不是一个风格学或者趣味学的方法,而是一种容易被误解的社会学和政治学的方法,简单地说,与其他领域的历史研究一样,艺术史学不过是历史学的一个分支。至于我本人的个人趣味,不是我写作“美术的故事”的基本依据。

5《美术的故事》已经涉及到了最近的时间,也就是“当代”部分的艺术,结尾中甚至还跨进了21世纪,你是怎么认为今天的艺术也可以被写进历史故事中呢?

20多年前我与易丹在写作《中国现代艺术史:1979-1989》时,专门引用了科林伍德关于历史写作要警惕新闻报道的话,的确,这个问题也是不少专家学者也提出过的,他们都不同程度地认为:由于太近的事件难以判断,需要时间,所以近几十年的资料与文献需要时间去沉淀。可是在我看来,历史学领域的这个逻辑既不符合历史学发展的事实,也过分受到本质论的负面影响,即认为:历史会有一个最终的真实会呈现出来,因此,为了慎重起见,将今天的故事放在以来说。我当然不同意这个观点,数百年前的瓦萨里也不会同意这个观点,他在自己也作画的同时,就写作了文艺复兴同时代的艺术家的历史或故事,他的书就是我们研究这个时期的重要艺术史著作,我们怎么可以去批评他说:你不应该书写同时代的艺术家和艺术事件呢?历史学领域有很多经典著作都是当时的当代人写的,我们怎么可以去忽视而认为他们不慎重呢?

英国艺术史家肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)说:“我们就是历史。”(history is ourselves),尽管他有精英主义的判断惯习,但他也非常大胆地对他同时代的艺术给予了评论与书写,他并没有为此感到不适。在2000年我的《中国当代艺术史:1990-1999》新书发布会上,针对当代艺术不能太快进入历史这个判断,艺术家尚扬说:“如果在‘文革’时期当年有人写了一部‘文革美术史’,在今天一定很珍贵。”当然,你可以不同意我的历史观和书写的一些细节,但是,历史既然不服从本质论的指挥,她就有权利随时出场。也可以说,有多少作者,就有多少种历史。只有在不同的历史都存在的情况下,时间才拥有裁判的权力。

6如果您有机会穿越历史,并从晚清至今一百多年的艺术史中可以挑选一位你最喜爱的艺术家面对面地对话,您会选谁?最想问他(她)的一个关于艺术的问题是什么?

这个问题很难回答。基于历史写作的性质与要求,我不可能对某一个艺术家有特殊的喜爱,这是一个趣味上的问题。而历史写作主要依据问题进行,所以,不同的历史阶段就有不同的艺术家出场,他们主要不是代表美学的高度,而是代表问题的深度。至于趣味的偏好,我更喜欢黄宾虹这类画家。黄是个学问家,上半辈子做学问,五十岁才真正将精力放在绘画上。中国好的艺术家就是这类,有知识有教养,画画有天赋,能够坚持自己的立场,不为流行所动。的确没有什么好问他的。

7你在当代艺术圈中身份多重,比如策展人、批评家、艺术史学家、美院副教授、美术馆馆长等等,你的生活是否全部围绕着艺术?能讲讲您其他的兴趣爱好吗?

直到今天,我也很难回答“什么是艺术”这类问题。可是,我的一天里,几乎都是围绕着艺术进行的,即便在路上,在飞机上,写的都是有关艺术的文字。与人谈论或讨论问题,也是艺术或艺术史问题,微博微信也几乎是涉及艺术问题。我认为这是我的生活,我们观察、经历并研究着艺术,所以也可以说是生活在艺术中。不过,由于今天我们对艺术的看法不同于过去,很多情况下,是在讨论或者涉及艺术问题,而艺术问题不可能与社会、政治、经济以及其他一些领域分开,所以,我是通过艺术在接触和思考更多的问题。早年的兴趣就是画画,有一段时间是音乐,学习钢琴。可是,过分的忙碌与奔波将时间挤压很厉害,所以只能是思考艺术和写作艺术方面的东西。

相关新闻:

网罗天下

频道推荐

智能推荐

图片新闻

视频

-

滕醉汉医院耍酒疯 对医生大打出手

播放数:1133929

-

西汉海昏侯墓出土大量竹简木牍 填史料空缺

播放数:4135875

-

电话诈骗44万 运营商被判赔偿

播放数:2845975

-

被击落战机残骸画面首度公布

播放数:535774