古井无言:贾谊故居凭吊

2015年07月20日 18:12

来源:凤凰湖南

古井无言——贾谊故居凭吊 文/黄耀红 这是一条麻石老街,仿古建筑夹道而立,两爿商铺接踵比肩。街不长,南北向,如一线古旧的时光,追逐着咫尺湘江。 此地曰太平街。飞檐,黑瓦,白墙;招牌,灯笼,旌旗。古典与

古井无言——贾谊故居凭吊

文/黄耀红

这是一条麻石老街,仿古建筑夹道而立,两爿商铺接踵比肩。街不长,南北向,如一线古旧的时光,追逐着咫尺湘江。

此地曰太平街。飞檐,黑瓦,白墙;招牌,灯笼,旌旗。古典与现代,交织成一幅江南的水墨。

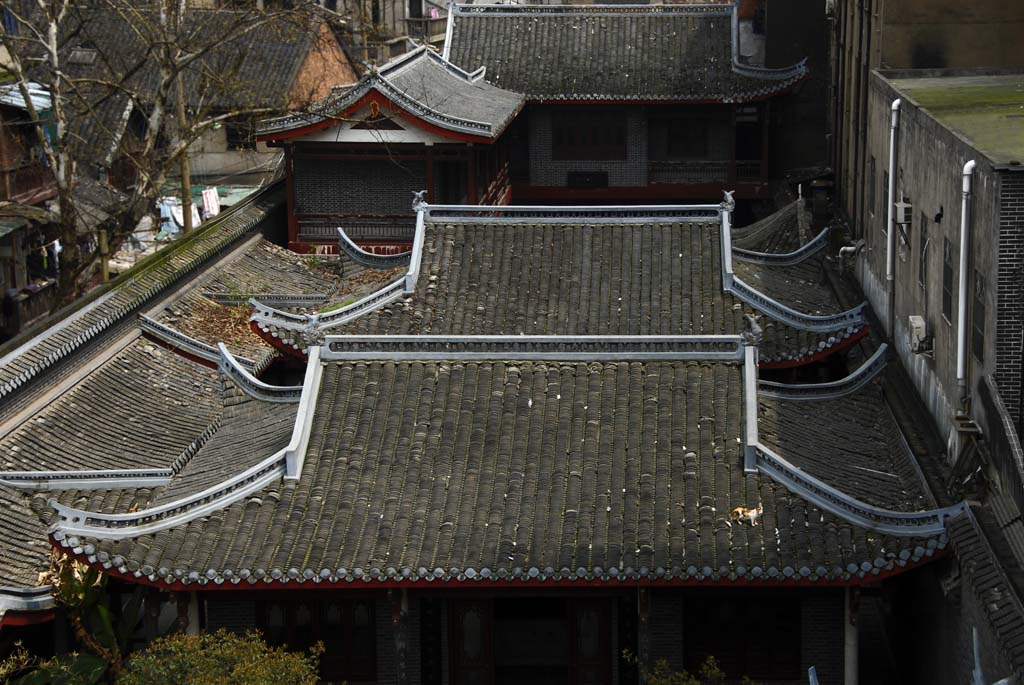

太平街

贾谊故居,就在此街。

青灰外墙,深色木门,立在熙来攘往的市声里。千百年来,它以回廊转阁的古雅,安顿着沧海桑田的感喟,和源远流长的伤怀。

二千一百多年前的岁月,如残缺的梦境飘浮在夜里。这城市、这街巷、这土地,到底历经了多少战火、屠戮与兵祸,恐怕谁也说不清楚。

风雨里倾圮,火光中倒塌,兵匪中呻吟。盛衰更替,断砖残瓦及当年岁月,都已悄然入土。

一院幽静与千年凭吊,亦如古井无言。

贾太傅祠

(一)

二十四岁南渡,二十七岁北归。

贾谊33岁的生命里,有三年在此度过。

而今,他只是那一尊峨冠博带的深色雕塑。案呈前,简轻卷,笔未落,一脸忧患与庄重。贾谊的姿势与神情,亦如他清癯而孤独的内心,驻留于时间之外,穿过两千多年的寂然无声。

故居所有的地面建筑,已历百余次毁损与重建。天井、院落与房子,只是缅怀的见证。满院物华里,最给人安慰的,却是大门左墙根那一方古井。那井,乃贾谊当年所掘。北魏郦道元之《湘水记》有云:“贾谊宅中有一井,谊所穿。极小而深,上敛下大,其状如壶。”

贾谊留在世上的,除了诗文与坟茔,或许,就只有这一眼聆听湘江的古井了。井水,亦如回不去的地下时光,滋养着土地与草木。想起这古井上敛而下松的“壶”之造形,心头莫名就飘过王昌龄的一句诗:洛阳亲友如相问,一片冰心在“玉壶”。

“不见定王城旧处,长怀贾傅井依然”。

杜甫站在这里的时候,正是一个春日的早晨。这位贫病交加的诗人,泊舟湘水,凭吊于斯,记下了晚唐时代那个凄寒的清明。

蹲在井石之上,俯身下视,但见黑暗而清亮的井水。井水里,似乎映着一个王朝的苍老背影,映着一张二十多岁的青春面孔。

长怀太傅井依然

公元前177年。木秀于林的贾谊,为朝中屑小所妒,更为当朝文帝所远。一夜之间,由太中大夫贬为长沙王太傅。由策马中原,到泛舟湖湘;由长安通衢,至湘江两岸。卑湿而遥远的楚地长沙,接纳了这位心忧天下的逐臣。

那一口古井,仿佛在时间深处掘口。汩汩流出的,是那汉代贾生的绝世风华。

想当年,这个十八岁的洛阳青年,即以诗书通达、文章济世而闻于郡闾。他辅佐河南吴公,吴公治平天下乃第一。文帝初立,征吴以为廷尉。吴力举贾生。贾谊,随之登堂入室,召为博士。这个二十出头的年轻人,才思敏捷,谈锋健朗。于满朝文武之间,亦如凤翔九仞,朝阳出海。

“每诏令议下,诸老先生未能言,谊尽为之对,人人各如其意所出。”

贾太傅像,资料图

你甚至不难想像那种言之滔滔的气场,谈笑自若的表情,与意气风发的激昂。文帝心中大悦,超常提拨贾谊,官至太中大夫。就这样,二十多岁的贾谊,如一树桔柚,开在那个庞大帝国的庙堂。这是命运的温柔眷顾,何尝又不是生命的省略与缺失?

位置决定大脑,亦决定境界。于贾生而言,纵使没有太多血与火的生命大恸,却从来不乏治与乱的社稷考问。21岁,他开始受学于丞相张苍,从此,学问与天下在他心中波推浪涌。

朝议,问对,奏疏。身居庙堂的贾谊,渐渐铸成一颗成熟而稳健的心。他的内心,奔流着一条历史的河,也起伏着一幅汉代的版图。太中太夫,其职在于掌管一朝议论。对于皇室与政权来说,还有什么议论,会比一个王朝的兴衰更能发人深省呢?

其时,为兴衰治乱提供历史证词的,只是唐虞三代、春秋战国与轰然垮塌的强秦。为思想提供智慧的,多为孔、孟、庄、老、韩,诗经与楚辞。那个时代的精神,表达的是生命的气势动感与速度,是一种表现力量的拙朴情调。

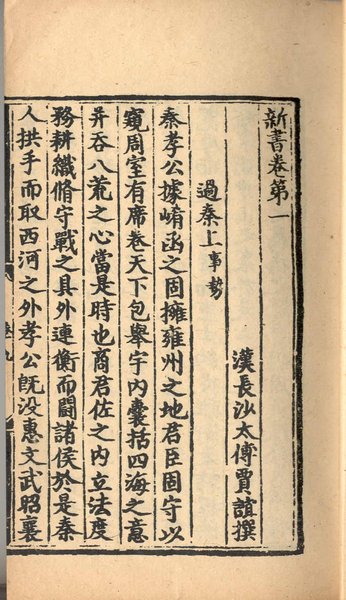

今天,我们翻开贾谊的《过秦论》,那滔滔如江水的思绪,依然那般元气充沛而富有激情。

“秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。”你是否注意到,“席卷、包举、囊括、并吞”,这些词汇里,蕴涵的、涌动的是一股浩大的气势,一种宏阔的胸怀啊。由秦之中兴至秦之强大,由秦之强大至秦之速亡。纵横史论中,你看见的是贾谊的文字,如精灵一样,腾挪飞跃;又如飞花溅玉,白雨跳珠。

他写始皇之威振四海,文字里充满了力拨山兮气盖世的动感:“振长策而御宇内,吞二周而亡诸候,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下。”南取百越、北筑长城的疆土镇守,焚书坑儒的愚民,践华为城、因河为池的定都。如此固若金汤的江山,竞然短短时间即为斩木为兵、揭竿而起的陈涉所亡。强与弱,兴与亡,攻与守,所有的悬念与追问指向那一个闪电般醒世的句子:仁义不施而攻守之势异也。

在贾谊那里,仁与义,道与德,如同治平天下的火把,蜿蜒于历史起伏的山路。写《过秦论》的这一年,他才22岁。

此刻,我站在故居前,环顾那些22岁左右的身影,他们都是怎样的状态呢?是那对学生情侣?还是那个“低头族”,抑或是那个打工者?

22岁的贾谊所作的《过秦论》

贾谊以为,秦之亡,在于看见重典刑法,却看不见礼崩乐坏。因此,他以上奏文帝,建言“改正朔,易服色制度,定官名,兴礼乐。”文帝议以贾谊任公卿之位。

然而,就在这时,贾生的命运急转直下。

妒贤嫉能的人性黑洞,一言九鼎的帝王专制,情重于理的亲疏法则,两千多年前即以显现的文化病毒,注定了贾谊的杰出与他的悲情,如同一场文化的宿命。临风卓立的杰出才华,就在众声交口之际,亦被无数妒忌的暗矢击中。短短几年过去,朝中旧臣耆老,毁之曰:“专欲擅权,纷乱诸事”。

终于,文帝渐渐疏远贾生。那个扛鼎江山的文帝,亦不过一个文静而笃定的青年。

他长贾谊两岁,却又与它隔着庙堂之高与江湖之远的距离。

(二)

公元前177年,24岁的贾谊被贬为长沙王太傅。太傅者,长沙诸候王之师也。

长沙,乃汉之诸候国,偏远而潮湿的蛮夷。站在湘江边西望长安,更是孤云落日,山高水远。

贾谊想念一个人。他就是流放于斯,行吟泽畔的屈原。

“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

舟行江上,风里飘来《离骚》的楚韵;鸟跃云间,远方响起亘古的“天问”。

贾谊南谪长沙

从屈原人生际遇的打捞和缅怀里,贾谊清晰地看见:政治与人性给才华与理想所带来的压抑和痛苦。湘水上从此响起了《吊屈原赋》的音韵。贾谊与屈原,隔着遥远岁月的心灵互现,惺惺相惜。他们,成为中国思想文化史上的北斗。倔强而飘逸的蛮夷之地,亦成为山明而水秀的“屈贾之乡”。

千百年来,屈贾之生命际遇,一而再,再而三地在柳宗元、刘禹锡等贬臣逐客身上反复上演。湘江水暖,不知给多少凝重的家国忧伤以温柔的安慰,美丽的成全。

无数上从贾谊身上,又看见了自己。

“三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。秋草独寻人去的,寒林空见日斜时”。隔着千百年后的战乱与流离,隔着贾谊无数的预言与现实,贬官与诗人刘长卿在深秋的日子来到这里。他问寂寞的山水,亦问沉郁的内心。

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯。

贾谊到了“天涯”,却终归放不下长安,放不下那个王朝与帝国的长治久安。

他身在江湖之远,却心怀汉阙之忧。太傅之职的居之无怠自不必说,26岁那年,他对于民间铸钱的问题深怀忧虑,于是建言、于是说真话,于是上奏皇帝。一卷《谏铸钱疏》,表达了他对于货币政策与国计民生的朴素理解。

而今,故居的墙上标识着贾谊一生的年谱,一行一行,如同诗之短章。他那篇《过秦论》,也以镏金的文字刻于墙上;他坟头的泥土亦陈列于橱窗。

然而,贾谊的生命气息,早已从时间与空间里散尽。能与古井并存的,是他忠于的王朝一片“冰心”,是他鉴古知今的史论与政见,治国安邦的仁心与智慧,一泻汪洋的思想与辞采。

(三)

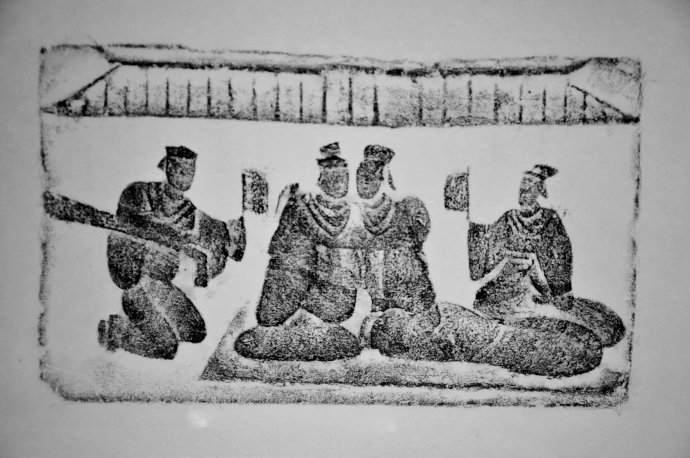

汉代宫廷画像砖

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

贾谊被朝廷召回的时候,28岁。由湿冷的长沙,重回他暖的长安。三年一别,君臣再见的万千感慨,永远停留在李商隐的这首格律中。

此时的汉文帝,年方而立。在他心里,贾生之才识,依然无与伦比。而君王治世的观念里,更多的还是黄老无为。在汉代,鬼神亦不再是对立于现实人间的虚幻,人神共处恰好表现出对于人间生活的无限肯定。

我们无从得知贾谊关于鬼神的对答是如何再次打动这位年轻帝王的心,只是知道:那夜后,皇帝将他己最爱的儿子交给了贾谊,这位长沙王太傅变为了梁怀王太傅。

贾谊的思想里,有很多种子与基因。显然,那不是装鬼弄神的虚无,而是仁义、礼乐、道德、廉耻、治乱,是美人伦、风教化的先秦儒学道统。

“进言者皆曰天下已安已治矣,臣独以为未也。曰安且治者,非愚则谀,皆非事实知治乱之体者也。夫抱火厝之积薪之下而寝其上,火未及燃,因谓之安,方今之势,何以异此!”

此时的贾谊刚从长沙放逐归来。于一片愚识与谀词之间,他依然心口如一,直面真相,报忧不报喜。这不是“虽千万人,吾独往矣”的忧患与担当吗?

贾谊的政治立场,总在儒家与法家之间找寻那个“度”,此之谓阳儒阴法。在他看来,唐虞之世,礼乐至上,故邦安国固;而秦朝重法制酷刑,二代而亡。

贾太傅像

“夫礼者禁于将然之前,而法者禁于已然之后,是故法之所用易见,而礼之所为生难知也”。他以杀牛为喻。割肉在于锋刃,而砍骨则以大斧。“夫仁义恩厚,人主之芒刃也;权势法制,人主之斤也。”“以礼义治之者,积礼义;以刑罚治之者,积刑罚。刑罚积而民怨背,礼义积而民和亲。”“道之以德者,德教洽而民气乐;殴之以法令者,法令极而民风哀。”

秦亡之过,在于“仁义不施”在致“攻守异势”;而一个弃仁背义的社会,必然风俗日败,亦如他所描述的“母取箕帚,立而谇语。抱哺其子,与公并倨”。

31岁那年所奏的一篇《治安策》,充满着贾谊对于礼与法、治与乱的历史追问与现实关怀。

他的全部立场是一个强大王朝的强大与繁华,是基于中央集权的稳定的道德伦理与理想秩序。鉴于皇家重臣那么多的分封国,贾谊以为,“欲天下之治安,莫若众建诸候而少其力。至于匈奴,则行德威并举之策,使之归附中央。

我们看到,贾谊身后几千年,辽阔而古老的神州大地,不知演绎过多少聚散分合的历史话剧啊。藩镇与朝廷,地方与中央之间的关系,从来就是一场集权与分权的古老搏弈。此种政治诉求,与那君臣父子的儒家伦常之间深度契合。从此,政教合一,共同缔构着这个民族的心灵世界。

“千古奏议,推此篇为绝唱。”被誉为“古今完人”的曾国藩读到此折,不禁掩卷长叹:“奏疏以汉人为极轨,而气势最盛事理者,尤莫善于《治安策》。”

贾谊所有的政治建言与历史宏论,其智其识,其情其志,其胸其怀,开卷诵之,就像进一个浩荡的气场,似乎每一个文字、每一次铺陈都流转着充盈之气息,炯炯之目光。

那些奏疏、政论与史论里,有这个绝代风华的青年关于政治、历史、文化、经济、农业、商业、外交的真知灼见。

“自古及今,凡与民为仇者,或迟或速,而民必胜之。”民生系于国计,礼乐召于天下。远在那个年代,他对历史的洞察亦成为无数历史的预言。

(四)

汉代画像砖

公元173年,湘江。

贬至长沙的贾谊,神情憔悴,心情郁郁。一日,他枯坐屋内,抬头即见一只猫头鹰立于桌几之上。

猫头鹰,其面如猫,叫声凄厉,乃民间传说中的凶鸟。此鸟入室,乃主人将死之兆。

我想,在贾谊与猫头鹰四目相遇的那一刻,或许,他的周身会有电流击中的惊恐。鸟,那个午后或黄昏,永远留在他的脑海里。

于是,27岁的他,开启了生命的追问。那是人与鸟的对话,亦是他与内心的对白。

贾谊奏疏中的气势与逻辑,如飞流直下,《服鸟赋》中的生命达观与通透,则似月照千江。

“且夫天地为炉兮,造化为工;阴阳为炭兮,万物为铜。合散消息兮,安有常则?千变万化兮,未始有极,忽然为人兮,何足控抟;化为异物兮,又何足患!”

当个体生命置于天化造化之中,生与死又有什么值得忧患的呢?

“其生兮若浮,其死兮若休;澹乎若深渊止之静,泛乎若不系之舟。”

儒家的治世情怀,到了这里,全然又成了道家的超然物外。生命何其偶然,又何其有限,每一个人,不正是时间江海上的那一页一系之舟吗?

长沙的服鸟并没有带走贾谊的生命,他的死在6年之后的长安。

梁怀王因骑马不慎,突然摔死。贾谊深知,怀王乃皇上的掌上明珠。他身为太傅,自觉责不可推,亦不可赫。此后,贾谊精神倒塌,郁郁恍惚。一年之后,这位早熟而卓越的廊庙之才,如一朵怒放的清荷,凋落于时光的碧波里。然而,那分明又是一声闷响.

几千里之外的长沙,或许也听见了时间深处的那一声沉闷的巨响。

多少年了,与其说贾谊故居在湘江之滨,不如说它就在我的心头。

暮春或深秋,湘水边远眺或回眸的时候,看着高楼林立间的这一片古雅的建筑,总有种奇异的感觉,这建筑无论如何重建,它都保留着西北望长安的古老姿势。

贾谊,是这片土地的耳朵,亦是这片土地的眼睛。那口无言的古井,正是他滋养大地的灵魂。

网罗天下

频道推荐

智能推荐

图片新闻

视频

-

滕醉汉医院耍酒疯 对医生大打出手

播放数:1133929

-

西汉海昏侯墓出土大量竹简木牍 填史料空缺

播放数:4135875

-

电话诈骗44万 运营商被判赔偿

播放数:2845975

-

被击落战机残骸画面首度公布

播放数:535774