邵阳人张赞波纪录片《大路朝天》国际竞赛露脸

2015年12月07日 07:25

来源:澎湃新闻

作者:林夏

澎湃新闻记者林夏 最近,记录湘西一条高速公路建设全过程的非虚构作品《大路:高速中国里的工地纪事》由北京理想国推出。这是纪录片导演、作家张赞波历时三年多“潜伏”在故乡的筑路工地上,经过大量田野调查而写成

澎湃新闻记者林夏

最近,记录湘西一条高速公路建设全过程的非虚构作品《大路:高速中国里的工地纪事》由北京理想国推出。这是纪录片导演、作家张赞波历时三年多“潜伏”在故乡的筑路工地上,经过大量田野调查而写成的“纸上纪录片”。

张赞波,湖南邵阳人,毕业于北京电影学院,如今从事独立纪录电影的创作。他一直关注中国高速发展下的个体尊严与生存境遇。与本书同题的纪录片《大路朝天》,上个月刚刚入选了第28届阿姆斯特丹国际纪录电影节长片主竞赛单元。

中伙铺,是湘西千年驿道旁的一个古老村庄,林则徐、沈从文都曾在此留下过足迹。原本寂寂无闻的乡村,却因为一条规划中的高速公路即将在此破土动工,变得不再平静。大拨以修路为业的外地人和钢铁机械来了,当地人的生活也发生了改变。古老村庄难逃发展浪潮的裹挟:田地征收,房屋拆迁,古树凋零,庙宇重建,山河巨变……

张赞波近距离接触了路桥公司职工、修路民工、包工头、工程监理、当地村民与基层官员,用摄像机和笔同时记录下一条高速公路的从无到有,生动讲述了一群公路建设者的人生故事,细致描绘了一个基层村庄被时代改变的境遇,客观呈现了一个行业内部的真相与秘密,深刻展现了国家在高速发展过程中的光荣与代价。

2014年8月,《大路》的繁体版在台湾出版,成为了台湾地区年度热门非虚构作品,获得了2015年台北书展大奖“年度之书”等多项大奖,马英九亲自向作者颁奖,蔡英文成为本书读者,将其列入私人书单公布,朱立伦则邀请作者参加新北纪录片论坛。一年多后,《大路》的简体版出版,不但增补了数万字文字,还首次披露数十幅纪实图片。

以下内容为澎湃新闻受权,摘录本书前言。

繁体版《大路》。

纪录片《大路朝天》海报及剧照。

2003年冬天,我终于如愿以偿来到“发小”斌和所在的工地。尽管很多年前,他就在信中多次向我发出“来工地上玩”的邀请,但碍于这样那样的原因,我一直拖到在北京读研究生时才得以动身成行。

那是我平生第一次走进一条道路的工程项目部。它位于湖南西部山区的凤凰县,这是一座因沈从文而渐渐声名遐迩的古老边城,人文和美景兼具。斌和正在古城外修筑从凤凰到贵州铜仁大兴机场的二级公路(简称“凤大公路”)。这是一条连接湖南省与贵州省的重要干线公路,更是一条旅游黄金通道。它的修建端赖于渐渐红火的旅游业,当然还有国家对基础设施建设的日益重视。

阴沉而湿冷的南方冬天中,我见到了更加消瘦的斌和。他站在贴着白色瓷砖的三层项目部办公楼前,一件款式古板的灰褐色夹克衫,因为过于肥大,下摆几乎要盖过了臀部。看起来他有相当长一段时间没有剪头了,头发凌乱而蓬松,有点自然卷的发梢随意地蜷曲在狭窄的额前。他满脸通红,神情略显疲态,一开口身上就弥漫出阵阵酒气他刚从一个酒席上撤退,如果不是因为要迎接我,这会儿一定还在和人觥筹交错。斌和是这个项目部的生产经理,除了主抓生产外,时不时有很多不能推却的“公关酒席”缠身。

这样的重逢难免不让我觉得陌生。早在我们的少年时代,斌和就子承父业(他的父亲是公路局的一名老职工),高中毕业后成了一名四处漂泊的修路工人。在和我的频繁通信中,他多次描绘着他置身其中的崭新而艰苦的生活。时隔多年,我仍然清楚地记得他那些充满幽默却让我听来稍觉心酸的讲述:

《筑路》这篇课文,初中仿佛念过,如今才是真正人生里的“筑路”了。仿佛当年知识青年大串联、大插队,我单位几十号人全都驻在这里,男女同事,浩浩然然。这是一个蚊类群居的地方,早晨上简易厕所,共五个坑连通在一起,中间无遮羞的隔断墙。那地方黑压压潜伏着上千只“断脐螟”,吓得我不敢解裤带。更有甚者,大便掉坑中叮当有声,可与邻厕女同胞之“便声”同鸣。或偶尔急甚,却五坑皆蹲着有人,各叼一烟,谈笑风生,很有气度。而我不敢加入,只有每每找幽静僻远之处,回归自然了……住房砖质,有窗(不如说墙上一个1平方米的孔),钉了绿纱窗,却有农田中见光而来的“火蚂虫”,进出自由,却偏只进不出。一个晚上下来,火蚂虫掉得尸骨遍地,足有1厘米厚,蔚为奇观!……每晚,与同事各提一桶,奔赴井边,引吭高歌,匆匆忙忙,洗完身肤。之后,天黑下来,黑蚊子轰然之声盖过法国幻影F1战斗机,所以只有缩守蚊帐的份了。我常拿着别人家包鞋子来的废报纸,看得津津有味……

我的工作是管一台柴油机,一台搅拌机,一个是轰隆隆之物,一个是庞庞然之物。机械修理,加水加油,很单调的生活。有对讲机一台,价3000元,我们常用来互相骂娘和聊天。甚至每晚当电台广播,轮番做主持人……

落款显示,这封信写于1995年6月10日,寄自湖南双峰县一个叫作“青树坪”的乡下。当时,斌和正在那里在修建一条省级公路。就在这条蚊虫出没、生活单调却苦中作乐的道路上,斌和消耗了整整三年的青春——“青树坪”这仨字也在我们往来通信的信封地址栏上出现了整整三年。三年后他又辗转去了好几条别的道路,直到又来到这条正等待新生的凤大公路。时光荏苒中,他已从当初的一名普通道路施工员成长为一位工程项目的管理者,但仍然是一名不折不扣的“筑路者”。斌和少年以后的人生,完全可以分拆开来对应一条条道路的名字:其中既有普通公路,也有高等级公路,当然,还有高速公路。

道路的等级和形式各不相同,但在没有最终修成之前,它们统统都呈现出一样的景致:肮脏,杂乱,破碎,无序,原始,封闭……如同襁褓中的婴儿,在长大成人、各有千秋之前几乎都呈现出大同小异的面貌。在斌和的“导游”下,我走入了他的新工地,亲眼目睹并拍摄到了一条道路未加修饰的雏形:放眼望去,满目泥土,遍地废墟,一片尘埃;灰头土脸的民工们正弯腰在上面敲敲打打;挖土机或压路机在旁边轰隆不息地作业。如果是夜晚,一盏挂在高处的高功率灯泡会像明亮耀眼的太阳一样,照耀着这片白花花的工地,照耀着水泥灌地,尘埃升起,汗水渗出;将黑暗驱散的同时,又制造出新的人影幢幢……为了记录下好友的工作境况,我随身带着一台小DV,时不时好奇地拍下他置身其中的这些“人造风景”。这些影像碎片几乎构成了我这次工地之行的全部印象。但新鲜感和陌生感并没有维持太久,我很快就发现,镜头前的一切并没有和我之前在旅途中偶遇的工地景象有太大不同对于一位匆匆到来、走马观花的旁观者而言,这一切只是外部风景,我和我的DV暂时无法触及一条道路的内部,更谈不上深入置身其中者的内心景致。

每次,我在行走途中,都会与一条条或宽广或狭窄、或平坦或颠簸的公路相遇,并最终被它们运向远方,抑或运回故土。中国有句老话:“要想富,先修路。”诚然,道路消弭了空间的阻隔,拉近了人与人之间的距离,促成了商品和景观的交换,增添了生活的品质与速率、广度和深度。这是道路慷慨馈赠给我们的礼物。

但要不是有赖于斌和的这层关系,我将和无数得到“礼物”的人一样,永远也不会知道这份礼物背后的故事:一条道路究竟是如何筑成的?那些建造道路的人,他们是谁?来自哪里?又将随着道路的延伸去往何方?这些道路,又是由谁掌控着它们生长的周期、轨道和方向?究竟连接着哪些此地和彼地?又会经过谁家的院落和坟冢?……这些问题,对与它们匆匆擦肩而过的人们而言,始终是一个谜。

但并非所有人都想要一个谜底。随着中国经济的发展,这样的工地景观大量繁衍,频繁出现,与它相遇的人慢慢对此见怪不怪;再加之,巨大的生存压力催促着每个人马不停蹄地奔波在各自生活的轨道上,无暇旁顾;因此既不会停下来对他人的生活进行想象与凝视,更谈不上对它的意义加以思考和探究。

2009年,距我在凤凰随手拍摄斌和与他的工地六年后,我突然萌生出再去拍摄一条修建中的道路的想法。这时候,我已经鬼使神差地完成了我的纪录片处女作《天降》,且正式辞去北京的工作,成为了一名独立纪录电影人;而斌和的人生道路也有了新的变化,他刚经历了所在国营路桥公司的“改制”浪潮,已经被“下岗转型”,面临“自主择业”——某种意义上,我们俩都不约而同成为“社会闲杂人员”。

但凭借之前的经验和人脉,斌和仍然在筑路行业摸爬滚打。此时的他正以副老总与工程师的身份,受聘于长沙一家名为“金土木”的私营工程公司,为即将开工的一段高速公路工程做着专业而繁琐的准备。

很巧的是,这家公司的老板是我高中时的师兄阿二,他高中毕业后去了北方当兵,在退伍返乡之后,也辗转进入道路工程行业。但他用了一种截然不同于斌和的草根路径方式,走的是上层路线。据说他和省交通厅的高层保持着良好关系,因此他的事业风生水起。但为了将企业“做大做强”,他期待转型,所以亟需斌和这样的专业人员辅佐。两人一拍即合,准备在新高速公路工地上大干一场。

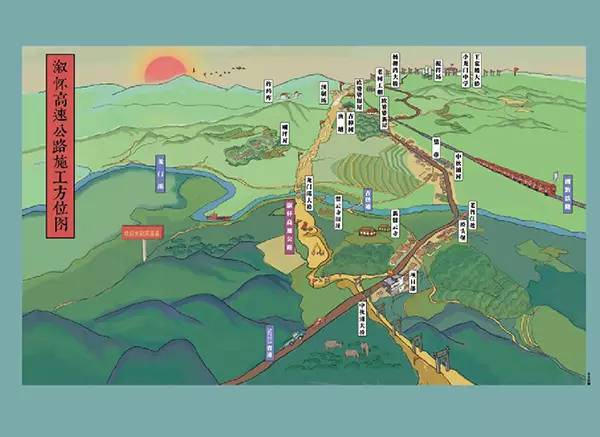

溆怀高速公路施工方位图。

而我,也暗暗打算“小干一场”。作为他们昔日的同窗好友,现在的无业游民,我突然有大把无聊时光可以自由打发,于是决心返回湖南老家,和他们一起,花上几年时间去见证一条高速公路的从无到有、开天辟地,去记录那些和道路有关的人生的酸甜苦辣、悲欢离合。我想,这样的故事如果被记录被讲述出来,它必将成为一部名副其实的中国式“公路片”。

也许,这部“公路片”的酝酿正生逢其时。改革开放之初,我国没有一条高速公路,短短的30年,中国高速公路不仅实现了“零的突破”,而且通车里程稳居世界前列,创造了“世界道路建设史上的奇迹”。截至2008年年底,中国的高速公路通车总里程数超过6万公里,成为仅次于美国的全球第二。一张宏伟的国家高速公路规划网正在紧锣密鼓地编织,这张路网计划把中国人口超过20万的城市和所有铁路、民航、水路交通枢纽、重要对外口岸连接起来,强力推进中国的现代化进程。一篇来自国家交通运输部主管的行业报《中国交通报》的报道写道:

在国家的支持下,我国高速公路建设加速延伸,年增长幅度之大在世界公路建设史上罕见:1998年末达到8733公里,居世界第六;1999年10月,突破了1万公里,跃居世界第四位;2000年末,达到1.6万公里,跃居世界第三;2001年末,达到1.9万公里,跃居世界第二…… 2004年8月底突破了3万公里,比世界第三的加拿大多出近一倍。

不但官方对这样的数据和排名充满难以掩饰的自豪,连普通的民众也对此有着异乎寻常的热情。在著名的“天涯”网络论坛里,有一个帖子起着非常醒目的标题:

世界高速公路拥有量排名,中国是印度的371倍,英国不及陕西省的里程。

这个无论从内容到标题都善用对比法的帖子,很快引起了网民们极大的关注和讨论。大部分人都激情洋溢,表达着对自己国家高速公路建设的骄傲:

大国崛起!

造福下一代!

伟大的中国日新月异。

2000年以来,这个星球上基础设施建设成就最突出、最辉煌的是中国。

这就是共产党的好处, 如果是自由资本主义,穷地方根本不可能修那么多路,因为不赚钱,回本慢。私人企业不会做这些亏本投资的。

这帖子要是发到英国的论坛上去,英国人还不得疯了,中国一个面积比它小、人口比它少的西部落后省份的高速公路都比它多。

来自不同省份的网民还纷纷跟帖,举例说明自己家乡的高速公路的发展成绩:

河南省表示自己是中国高速公路里程最长、最密集的省。

河北省高速公路通车总里程突破5000公里。

四川今天成德南高速、巴南高速通车刚突破4300公里。

浙江的高速里程由145公里到3300多公里用了15年的时间。

辽宁高速公路通车总里程突破3300公里,实现全省92%以上的陆地县(区)通高速公路。

当然,也有极少数不合流的人,在狂热的留言中说着不合时宜的“风凉话”:

高速公路收费站的数量能否说下先?

中国的高速公路收费贵得要命,为什么不比比不收费高速路的里程呢?

中国是堵车里程最长的国家吗?

但这些微弱的风凉话很快就被群起而攻之,淹没在赞美者“同仇敌忾”的唾弃里。不管怎样,中国正在发生着巨变,这是毋庸置疑的事实。高速公路中的“高速”一词,完全可以用来形容这个“日新月异”的中国。2009年秋,我国政府刚刚实施“4万亿计划”,借以拉动内需刺激经济,应对2008年全球金融危机带来的不良后果,包括公路建设在内的交通基础设施建设被媒体称为“铁(路)公(路)机(场)”,占有相当重要的投资比例。这是只具有颠覆意义的新时代“铁公鸡”,它不再一毛不拔,而是一掷千金,甚至挥金如土。“中国速度”、“中国奇迹”再一次为世界所瞩目。

在我的家乡湖南,这个经济并不太发达的中国中部省份,也有大量资金潮水般涌入公路建设行业,高速公路建设正在全省各地如火如荼地进行好像专为配合我的“公路片”拍摄而及时进行的豪华置景。发展的规模和速度均远远地超过了我的想象。我在一张《湖南省“五纵七横”高速公路网规划示意图》中惊讶地看到,湖湘大地上各种道路纵横交错,路路相通,在地图上织就了一张巨大而炫目的“蜘蛛网”。我知道,那些在现在的蓝图中还只是一条条蛛丝般的细线,很快就会经斌和那样的“筑路者”之手,在现实中争分夺秒、摧枯拉朽地生长,最终穿山越岭、跨河架桥,变成一条条连接村庄和城市的通衢大道。没有谁能阻止它们的形成和壮大。

![]()

相关新闻:

网罗天下

频道推荐

智能推荐

图片新闻

视频

-

滕醉汉医院耍酒疯 对医生大打出手

播放数:1133929

-

西汉海昏侯墓出土大量竹简木牍 填史料空缺

播放数:4135875

-

电话诈骗44万 运营商被判赔偿

播放数:2845975

-

被击落战机残骸画面首度公布

播放数:535774