湖南省代表团的新年出省“首访”,含“德”量有点高

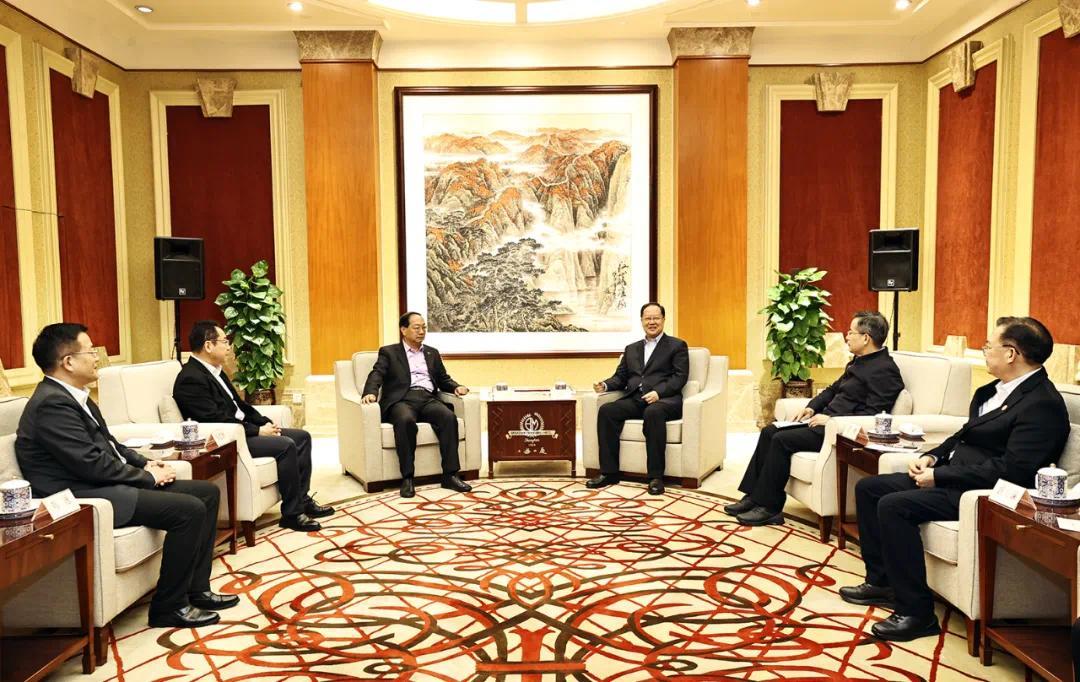

2月19日至21日,湖南省委副书记、省长毛伟明率湖南省代表团先后赴上海市、江苏省苏州市和南京市考察。

3天的时间里,代表团看外企、访园区、会湘商,充分释放出湖南“借助改革开放发展大势、借用各类资源要素之力、借鉴兄弟省份先进经验”的鲜明信号。

考察易福门电子、舍弗勒太仓工厂,参观太仓中德中小企业合作示范区、中德双元制职教产业园,与中德友好协会、西门子等德国商会企业代表座谈……

小编随团采访记录,明显感觉到,此行考察中的含“德”量有点高。

2月19日,湖南省委副书记、省长毛伟明,上海市市长龚正一行在易福门电子(上海)公司调研。湖南日报全媒体记者 刘尚文 摄

1

德国是湖南在欧洲最大的投资与技术合作伙伴。

目前,德国在湘企业33家、其中世界500强7家,总投资额约17亿美元,年营业收入86.8亿元;同时,中联重科、三一重工等37家湘企 “走出去” ,积极与德国企业合作,投资超8.6亿美元。

尤其是双方在汽车产业的合作持续深化,目前德国在湘汽车领域直接投资超8亿美元,占全部直接投资的五成左右,带动湖南汽车产业“驶”出加速度。

而作为世界第一大机械设备产品出口国,德国的机械设备制造业中,中小企业超过80%。这些中小企业规模虽小,但在专业市场中却占据国际领先地位。

以代表团到访的德资企业易福门电子为例:公司只专注于一个小小的电子传感器,拥有超1210项全球专利,产品广泛应用于移动机械、食品加工等领域。

2月19日,毛伟明在上海与中德友好协会会长、中国前驻德国大使史明德座谈。湖南日报全媒体记者 刘尚文 摄

在中德友好协会会长、中国前驻德国大使史明德看来,湖南是世界工程机械之都,和工业大国德国合作可期。

去年7月,史明德见证了德国中小企业总部集聚区(湖南)在湖南湘江新区揭牌。他表示,“很高兴看到湖南正在开辟一条以产业合作为基础、以中小企业合作为亮点、以科技创新为动力的对德合作新模式。”

2月19日,毛伟明与德国商会企业代表交谈合影。湖南日报全媒体记者 刘尚文 摄

2

如何在对德合作中更进一步?素有“德企之乡”美誉的江苏省太仓市,在这方面算得上是“佼佼者”。

考察期间,代表团一行专门到太仓市中德中小企业合作示范区“取经问道”。

2月20日,毛伟明在太仓娄江新城规划馆了解中德中小企业合作示范区建设。湖南日报全媒体记者 刘尚文 摄

太仓与德企的渊源,要追溯至1993年。因为太仓路边的水杉树,让克恩-里伯斯董事长斯坦姆直呼“像是回到了德国的黑森林”,于是这家占据全球汽车安全带卷簧市场半壁江山的百年家族企业在太仓投了50万马克“试水”,从此开启了一个新的时代。

如今,太仓这个面积800多平方公里、常住人口不到100万的江南小城,吸引聚集德国企业550余家,其中包括全球制造业“隐形冠军”企业60余家,累计利用德资超60亿美元、年工业产值超600亿元,是中国德资企业发展最好、密度最高、经济效益最明显的地区之一。

哪些经验值得湖南借鉴?湘伴君一路走一路看,梳理了三点。

一是“无事不扰、有求必应”的营商环境。

德企“千帆竞渡”的现象,不仅因为太仓具备沿江临沪、通达四方的区位优势,这里的营商环境更是“留人利器”。

对德合作之初,太仓高新区并非国家级高新区,无法给出“两免三减半”等税收优惠政策,太仓的策略是以服务取胜,提出“无事不扰,有求必应”。

比如,从意向考察到落地,当地政府都会为每家德企分配一位会德语的联络专员。企业碰到难题,可以方便快捷地找到自己的联络员。

太仓还推出“德企服务专窗”、出入境“企业服务站”和“7×24小时预约通关”等改革举措,联合汽车电子投资太仓时最大的诉求就是投产要快,高新区仅用10个月就按要求建好了3.4万平方米的高标准厂房。

此外,太仓还构建了覆盖德国全境的招商网络,包括“17驻德海外联络体系”,增强了与德国的商业联系。

不仅在工业领域吸引德企,还致力于为德国人创造宜居的生活环境。德国风情街、中德友好幼儿园等生活设施相继建成,让越来越多的德国人把太仓视为“第二故乡”。

太仓的务实好口碑在德企之间口口相传。从第1家德企落户到第100家生根,太仓走过了14年;从第400家德企增长到500家,太仓仅用两年多时间。其中,首家落户的斯坦姆博士就成功“安利”了10余家朋友企业扎根太仓。

二是“拿来即用”的职业人才技能培训体系。

对于德企而言,企业落地的一大难题就是很难找到“对口”的技术工人。

2001年,太仓率先引入德国双元制教育模式,建立了国内首个与德国职业教育同步的专业工人培训中心。

简单来说,就是让学生一边在职校学习,一边在企业进行实习。而双元制与普通职业教育最大的区别,就是定岗。学生在与心仪的企业签订培养协议后,就已经成为企业的“准员工”。

“双元制”培养的学徒,上学期间有明确目标,学习特定技能,不少实现了招生即招工、进园即进企、毕业即就业,较好满足德资企业对专业技术工人的需求,也反哺了太仓产业发展。

位于太仓市高新区的亿迈齿轮(太仓)有限公司学徒车间内,学徒在学习了解生产设备(2023年3月14日摄)。来源:《瞭望》新闻周刊

目前,太仓依托在当地的德企、本土院校、德国工程师协会等多方资源,相继建立中德培训中心等十余个双元制教育培训基地。

这种“一头连着职业学校、一头连着实训企业”的培养方式,累计培养了1万多名管理人才和专业技术人才,也成为了国内最大的德国职业资格考试和培训基地。

三是“滚雪球”般的产业配套集聚效应。

在太仓,流传一句话:“南京路上走一圈,就能配齐一套新能源汽车的电驱系统。”一辆汽车的上万个零部件里,约七成都在当地生产,完善的产业基础是太仓最大的信心和底气。

“雪球效应”,是一家德企负责人形容大家相继落户太仓的词语。“比如,当一家制造企业决定在此地落户,就会吸引其上下游的供应商和分销商跟随而来,汽车零件制造商的落户吸引了机床制造商,机床制造商又吸引了模具制造商……”这位负责人介绍,“这就像滚雪球一样,越滚越大。”

太仓舍弗勒智能装备有限公司生产车间。来源:交汇点新闻客户端

德企的集聚效应和临沪沿江的区位优势,再加上日益完备的制造业生态圈,使得德国企业不但不愿离开太仓,还带来了更多的德国专业服务企业,如管理、咨询和法律服务企业等。

再观湖南,今年“突出重点国别和区域招商,聚焦德国、英国、卢森堡等重点国家开展精准招商”,正是我省招商引资工作的重要一环。而充分发挥德国中小企业总部集聚区(湖南)的作用,也正是深化湖南省与德国经贸合作的当务之急。

不少代表团成员告诉小编,此次考察所见所闻,都是可学可用的现成经验,明显感觉到开阔了视野,工作思路更加清晰了。

他山之石,可以攻玉。如何将此次学习考察的成果转化为湖南与德国的合作新火花?关注我们。