永州摩崖石刻寻千年文脉

中国文字,始于契刻。因摹刻天地万物图像而生的汉字,又以摩崖石刻的方式回归于山水之间。记者来到位于永州祁阳的浯溪摩崖石刻,探寻千百年以来一代代文人志士在此凿山刻石留下的宝贵文化遗产,与众多游客一道在乙巳蛇年新春感受中华千年文脉延续。

湘江畔的千年绝刻

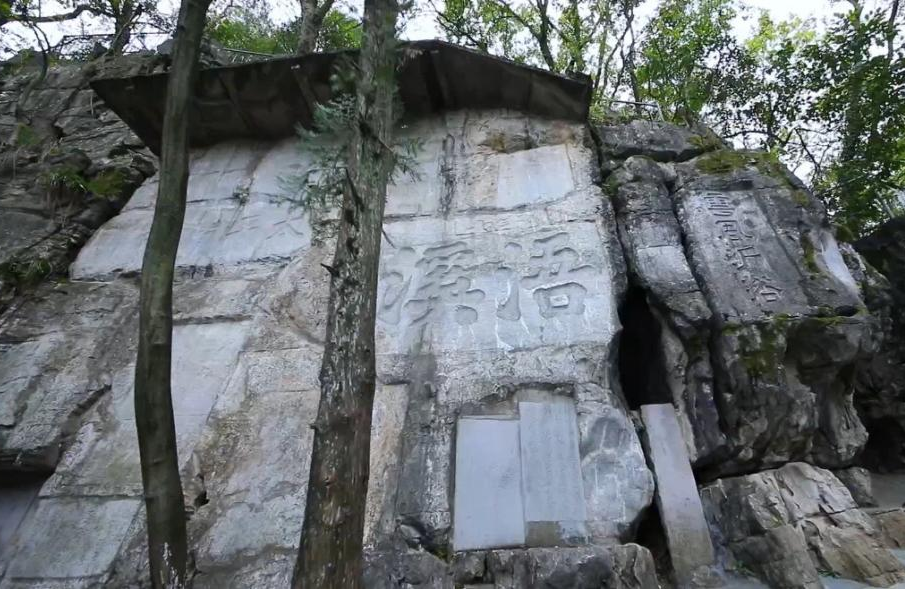

走进浯溪,最先见到的是一座名为“宝篆亭”的建筑,亭内有清代时任湖南巡抚吴大澂留下的《峿台铭有序》篆刻石碑,一句“公者千古,私者一时”,在湖湘文脉深处激荡。

漫步碑林间,大大小小的石头上刻有篆、隶、楷、行、草等各种书体,还保留了越南使臣的汉文碑刻,历代文人墨客在此留下无数诗文石刻,仿佛置身于一个立体的“弹幕留言区”。

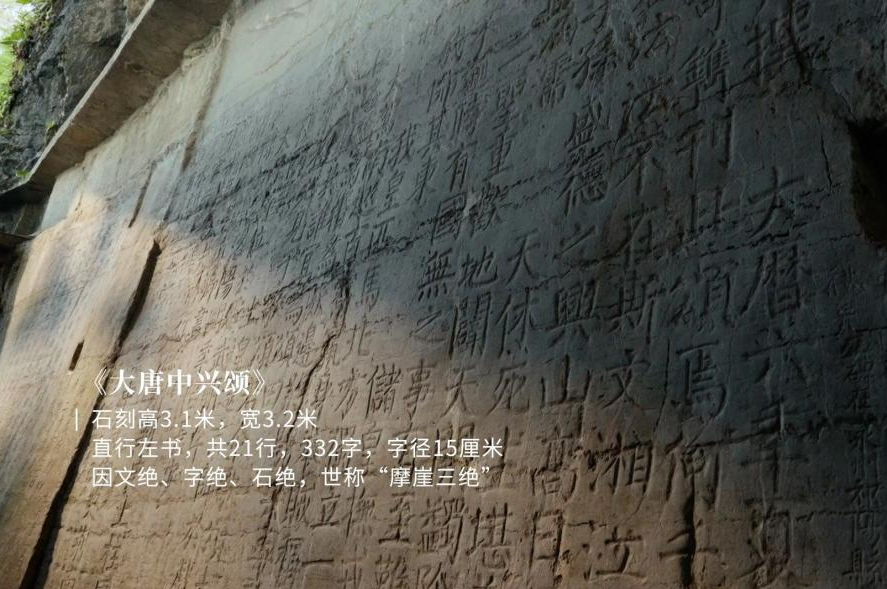

顺台阶而下,由元结撰文、颜真卿书写的“摩崖三绝碑”——《大唐中兴颂》镌刻于江边崖石之上,千百年来像磁石一样,吸引黄庭坚、米芾、秦观、何绍基、吴大澂等无数文人墨客留题“打卡”。

元结之文、颜真卿之字、浯溪之石,造就了“摩崖三绝”。其后潇湘水石广为人知,江南摩崖石刻也蔚然兴起。千百年后的今天,无数游客在此驻足凝望,细细辨认石头上镌刻的每一个汉字,感受那些跨越千年的情感和智慧。正如元结所感“湘江东西,中直浯溪,石崖天齐。可磨可镌,刊此颂焉,何千万年!”

“文化+科技”让摩崖石刻“活”起来

摩崖石刻属不可移动文物,大都露天陈列,在浯溪临江石崖下方的《大宋中兴颂》石刻,大部分文字已随表层岩块剥蚀而湮灭,难以辨认。

春节期间,浯溪碑林旁刚落成不久的摩崖石刻数字博物馆人流如潮。馆内数字化项目成果的集中展现,让人们看到借助科技的力量,沉睡在浯溪石崖上的文字“活过来”了。

据博物馆讲解员介绍,去年以来,祁阳市联合马栏山全景文化数字化创新中心推动文化与科技深度融合,全面推进浯溪碑林数字化保护利用。一群年轻人来到浯溪碑林,用数字技术将每一块石碑细致采集、精心修复、重获新生。

在摩崖石刻数字博物馆内,唐代大文学家元结成了AI数字人导游,“你们以前过春节吃什么”“你和颜真卿是什么关系”,不时有游客向“元导游”提出千奇百怪的问题。

在环幕数字剧场,游客可以回到300多位文化名人到访浯溪的历史现场,实现“穿越打卡”;在中兴颂数字空间,可欣赏在景区无法看见的浯溪十大中兴颂石刻的数字复原件;在精品碑刻区,可神游全国70处列入“国保”的摩崖石刻,查阅全国范围的摩崖石刻数据库,使用体感交互技术、触控屏亲手摹写、镌刻、拓印石刻书法。

古人云:“周游天下,所至名山、巨镇、祠庙、伽蓝之迹,无不寻求。登危峰,探窈壑,扪落石,履荒榛,伐颓垣,畚朽壤,其可读者,必手自抄录,得一文为前人所未见者,辄喜而不寐。”前人缒幽凿险,访碑不已。而借助数字化技术,这些深山之中的宝藏,得以环绕在身边。道不远人,在历史的长廊里聆听石刻中的文明回响,续写数字时代的访碑传奇。

湘水流淌不息,文脉延绵不绝。在这个蛇年春节,永州浯溪碑林有着宋、元、明、清的往事,也有着今天来到此处的我们,穿越千年,与古人共鸣,共贺新春。