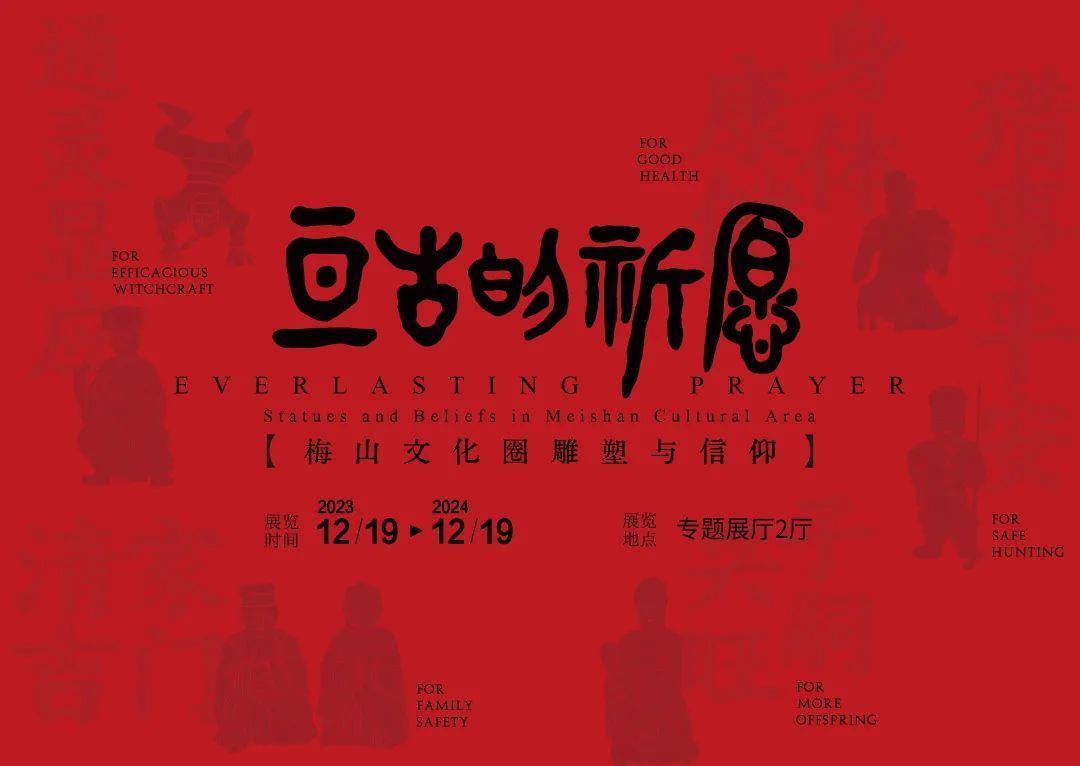

湘博新展开幕 | 亘古的祈愿——梅山文化圈雕塑与信仰

亘古的祈愿

梅山文化圈雕塑与信仰

2023.12.19—2024.12.19

湘博三楼专题2厅

免费向公众开放

12月19日

“亘古的祈愿——梅山文化圈雕塑与信仰”

展览开展

展览从即日起至2024年12月19日

在湘博三楼专题展2厅免费向公众开放

—— 梅山文化 ——

指宋开梅山及其后数代,该地随着与其他文化的碰撞融合,层累递进为既流淌着南楚文化基因,又交融着道、佛、儒及南方其他族群影响元素的文化形态。她不仅是古代湖南中部梅山地区的一种文化现象,还是一种流传至今的活态文化,是中国西南地区瑶、苗等多个少数民族文化习俗的典型代表。

梅山文化的故事要从遥远的巫文化说起。上古先秦今湖南境内,是“九黎”“三苗”等蛮夷部落的世居之所。先民在对一些现象无法做出解释时,便想象现实世界是由“灵魂”“鬼怪”支配,并试图与他们进行沟通。楚文化正是在此神话和巫术的沃土中孕育发展。楚地原始神灵信仰和祭奉习俗,在“不与外界通”的湘中古梅山地得以封存保留。

本次展览通过遴选湖南博物院及相关机构藏湘中地区明清以来100余件木雕造像及楚地考古文物,展示该文化圈民间信仰的源流和基本面貌,以期带领观众领略独具湖湘地方特色的文化形态,激发观者对历史文化传承、文化多样性的思考和对生命的感悟。

自春秋战国时起,楚人相继南下成为湖南境内的主体民族。楚地原始的神灵信仰和习俗被“梅山蛮”携带并延续至今。商代虎卣出土地安化位于古梅山文化发源地,直至当代,湘中仍留存有巫师头戴虎冠法帽作法的传统;《山海经》和楚墓中操蛇、戏蛇的神秘巫者,与佛教持蛇诸天交融为梅山蛇恶诸天;马王堆汉墓《太一将行图》上雷公护驾而行,他半鸟半神的形象依然在湘中顽强延续;在中原地区早已难见原型的生育女神九子母,却在相对与世隔绝的梅山文化圈曲折流传……梅山近现代民族民俗材料与久远的楚地考古文物交相呼应,鸣发历史文化传承的回响。

第一组

虎卣-虎冠师公像

青铜虎卣(仿制品)

商代晚期

湖南安化出土

原件藏法国赛努奇博物馆

透过虎卣出土地安化——梅山文化发源地之一——留存的巫师信仰和习俗,可发现虎卣图像并非“虎食人”“虎乳人”或“虎抱人”,而可能是商代楚地巫觋在巫法仪式中身着虎皮,手操灵蛇形象的艺术化表现。虎卣上的人物极有可能是现今梅山师公(巫师)的原型。

登曹祖父段法信像

清康熙三十三年(1694年)

来源于新化

梅山师公,实际身份是拥有沟通天地神秘力量的巫师。时至今日,梅山文化圈师公像雕造依然沿袭头戴虎头纹法帽的传统。

第二组

持蛇神巫-梅山持蛇诸天

“神人操蛇”母题图像在湘楚大地商至两汉期间的物质遗存上多有发现,这一文化密码在梅山文化圈传续至今。

第三组

雷公-梅山雷祖

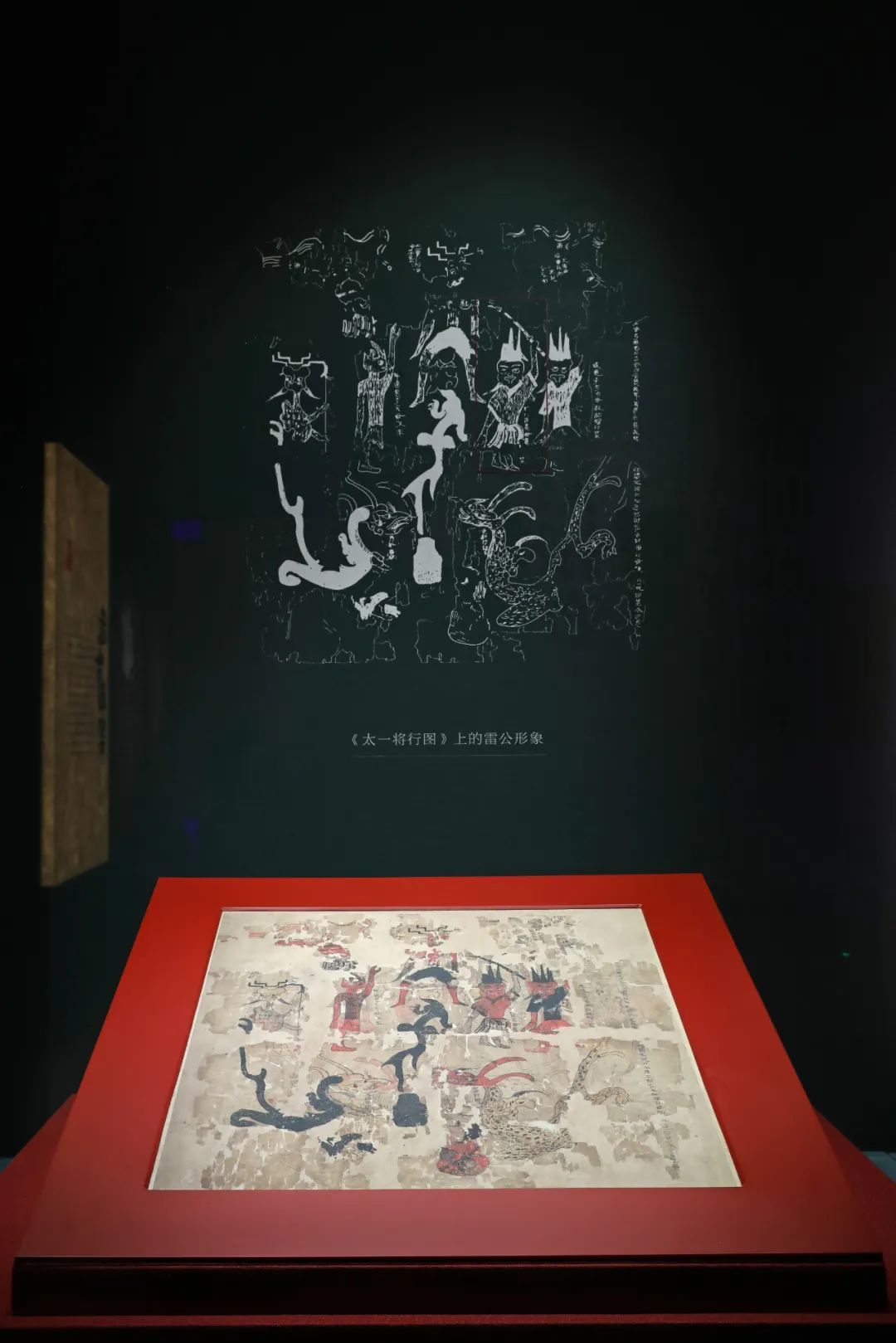

帛画《太一将行图》上的雷公形象

西汉

长沙马王堆三号墓出土

整幅画面表现了太一神在雷公和雨师等诸神护卫下出行的场景。雷公头戴幞头,巨眼圆睁,口似鸟喙,下着短裙,为半人半鸟形象。

湘中雷公普遍长有鸟喙、两翼仙帽、双翅、鸟爪,扛鼓,顽强地保留了楚文化鸟形雷神的特征。

第四组

九子母-梅山九子娘娘

九子镜

东汉

荆州博物馆藏

铜镜上段华盖右侧居中浮雕一女性坐像,怀抱一婴儿,露出一边乳房作哺乳状,周围8人环绕。铜镜铭文曰:“一母归坐子九人”,可知图像中抱子妇人为九子母神。

梅山九子娘娘多袒露胸乳,双手各执一小儿吮吸乳房,其他七子环绕嬉戏,与佛教送子观音有明显差别。特别是“老妪九子母”,有力驳斥了“中国九子母来源于印度鬼子母”的观点:中华民族自古以来重视子嗣生养,中国本土曾存在拥有特定图像特征的主管子嗣繁育之神——九子母。

为个人和家庭祈福禳灾是梅山文化圈民众进行造像供奉的基本动力和核心目的。从楚地巫觋到师公、仙娘,从太一、雷公到巫、道、佛众神殿堂,祭祀对象和仪式或有变化,但对现实生活原始的、本能的、质朴的趋吉避凶的愿望,却构成了梅山文化圈民间信仰永恒的精神轮廓。

第一组

通灵显应

老外祖谢法像和发愿文

明嘉靖四十三年(1564年)

来源于新化

据发愿文,供奉此像的目的是希望师公身份的祖公能够“行香走火,保家防口,眷畜□牲,耕种旺相,每(美)事成群,“香火通行”。

度师钊法像和发愿文

清光绪二十七年(1901年)

来源于安化

度师钊法□生前具有超凡的业务能力,“行香走火,救济万民,千家有请千家应,万方有请万方灵”。弟子为度师造像的目的是希望在其设坛施法时,度师能够“亲降灵谦,保坛前金光万丈,紫气腾腾”。

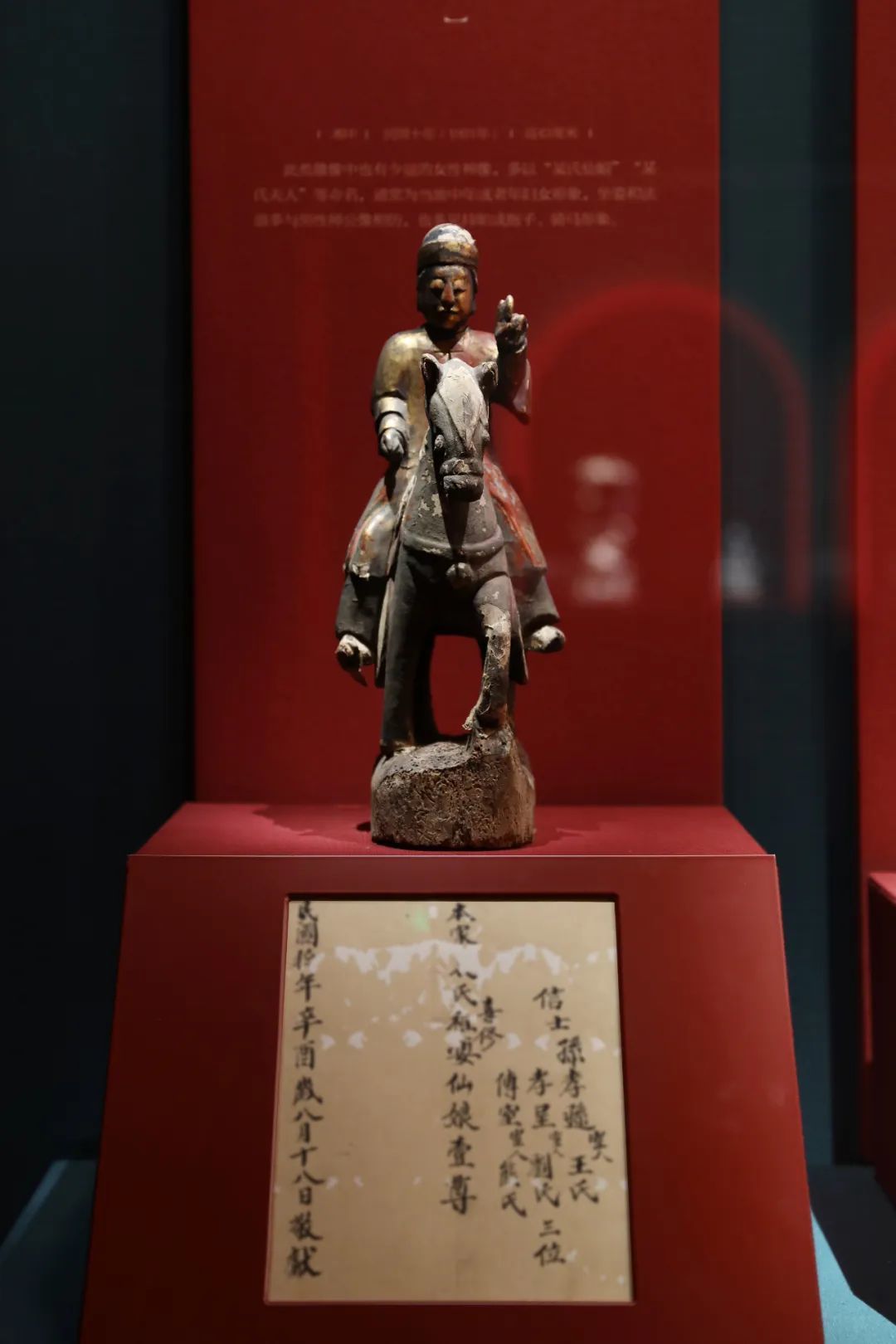

袁氏祖婆仙娘像和发愿文

民国十年(1921年)

来源于湘中

此类雕像中也有少量的女性神像,多以“某氏仙娘”“某氏夫人”等命名,通常为当地中年或老年妇女形象。

第二组

家门清吉

司命夫妇像和发愿文

清光绪二十年(1894年)

来源于益阳

神医扁鹊曾言:“(疾)在骨髓,司命之所属,无奈何也。”司命执掌生死寿命,自先秦始即已流行。湘中司命夫妇均为中年长者模样,正襟端坐,双手握笏板,彰显其“天帝使者”的神格和“上奏天庭”的神职。

司命夫妇像

清光绪十七年(1891年)

来源于宁乡

司命夫妇像多为夫妻双像形式。此件发愿文载供奉司命夫妇的愿目是“座(坐)正(镇)家堂,保家下人民清太(泰),六畜兴旺。”

骑牛观音像一组

清代

来源于四川地区

骑牛观音像一组

清代

来源于湘中地区

骑牛观音是原始动物图腾、佛教观音信仰的结合,是中国民俗文化和农耕文化的生动体现。梅山文化圈所见的骑牛观音与川地观音造型类似,风格各有意趣,可见中国西南地区文化交融及乡土社会对“六畜兴肥”的共同祈愿。

第三组

子嗣兴旺

唐氏妙仙圣像和发愿文

民国十九年(1930年)

来源于宁乡

除九子母外,具有送子、助产、护幼神力的梅山本土各式仙娘、佛教送子观音等成为梅山民间求子膜拜的对象。供奉此件唐氏妙仙像的祈愿是“催生保产”“祈保子孩发达,百世流芳”。

李氏致娘像和发愿文

清乾隆六十年(1795年)

来源于安化

造像缘由:“为因妻胡氏六甲清吉”,愿目:“丐佑家清吉,人眷平安,六畜兴肥,田禾丰熟,官非远殄,火盗消除,百事亨通,诸般称意。”

送子观音像

清代

来源于湘中

观音天冠化佛,跣足游戏坐,双手护持一幼子于膝上,背屏上刻饰中国传统的双龙戏珠图像。

第四组

身体康健

孙公真人像和发愿文

清代

来源于湘中

梅山文化圈的巫医弟子们在各自家中独为唐代医者孙思邈塑像祭拜,求其佑保驱邪治病时通灵显应,生意兴隆。在湘楚“信鬼好祀”的思想土壤中,梅山药王孙思邈不仅是精通医理的医药之神,同时也成为了法术高强的巫医之神。

药王菩萨金容圣像

清代

来源于新化

据传,孙思邈是具“调和四时,降龙伏虎,拯衰救危”神力的“百代之师”,故龙虎图像常伴真人共同出现。湘中木雕中,药王孙思邈的辨识性特征为骑虎托龙。

南无救苦救难观世音像

清代

来源于新化

观音因其大慈大悲,普度众生,俗世感应等特性,同样成为梅山民众患病时求助的对象。如此件南无救苦救难观世音像是新化信士刘昌瓉“为已身病患”所造,愿目为“吉星高照,禄马扶持。”

第五组

猎事平安

梅山神(周公觌)像

清光绪十四年(1888年)

来源于湘中

在围山打猎的险恶环境下,能带领山民围猎野兽的头人成为民众眼中梅山神附体的半人半神的活梅山。猎户为已故而成神甚至在世的渔猎高手塑像立坛,从出猎到分割猎物,都要祭拜梅山神。

祖师翻坛到洞张五郎玉像

清嘉庆三年(1798年)

来源于新化

倒立形象的张五郎是梅山始祖神、猖兵之主和猎神,是梅山文化中非常重要的神灵之一。

张祖师神像民国三年(1914年)翻(坛)来源于新化

据梅山民间传说,张五郎是本领高强的打猎能手,一次和一只猛虎搏斗中被虎撞下山岩,倒挂树上而死,被猎人尊为祖师神。据此像发愿文,梅王弟子伍超□希望祖师张五郎能在其打猎时“亲降临”,施展法术使其“身高万丈,炳熖齐天”,其所带猎犬亦能“赶狗化变,二十四只赶山犬,如𤜻如□”。

居住在古梅山地的族群包括现瑶、苗、土家、侗等族群先民。他们在这里生产、生活,传承楚地遗风的同时,共同创造了古老的梅山文化。随其沿南岭走廊迁徙,梅山文化圈的辐射范围也由湘中扩大到广西、广东、贵州、云南等中国西南少数民族聚居区及越南、泰国、美国、法国等世界各地。自上世纪末,独具地方与民族特色的梅山文化引发了国内外学者愈加广泛的关注。

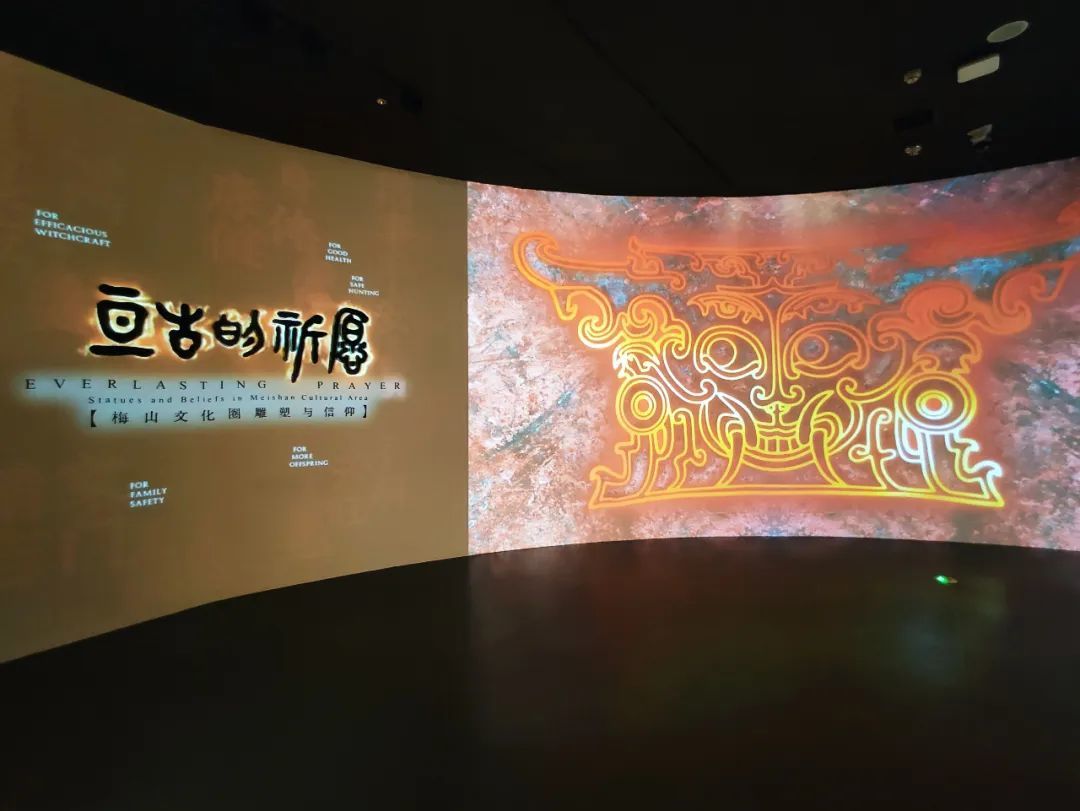

本次数字展示《楚巫掠影》将数字影像内容与展览主题展标墙做融合,制作延伸至展标墙的数字视觉内容。将重点展品的主题视觉元素扩展呈现,巧妙让展标墙与动态影像相呼应。打破现实中展标字与虚拟数字影像内容的界限,极富科技性、艺术美学与设计创意。

通过数字化动态影像制作、3D Mapping映射等技术形式,运用激光工程投影机等影像内容显示设备,展现丰富生动的主题影像内容,呈现具有美感与科技感的沉浸式动态影像场景,让观众感受到与众不同的视觉、听觉等丰富的观展体验,沉浸在“梅山文化”的意象世界中。

梅山文化是“中华民族多元一体”

和文化多样性的重要体现

梅山木雕造像是中国传统文化之

南国楚文化的地方性知识宝库

也是梅山族群的文化象征符号

所生成的认同感和归属感

维系着遍布世界的梅山后裔