柳理:朱张会讲——八百多年前,两个青年学者的高峰论坛

作者:柳理,政邦智库副理事长,湖南大学岳麓书院国学研究与传播中心客座研究员,深圳大学中国传统文化创造转化研究所兼职研究员,凤凰网国学频道创始人。

【导言】光绪二十七年八月初二日(1901年9月14日),清廷颁布诏令,改书院为学堂。两个甲子过去了,今天伴随中华传统文化的复兴,书院如雨后春笋般大量涌现,如何从历史走向未来,实现创造性转化与创新性发展,则是当代书院不可回避的使命。谨以此文,致敬曾经为中国文教事业留下宝贵遗产的书院先贤。

(一)

(从湘江东岸远眺橘子洲和西岸的岳麓山,作者供图)

湘江自南而来,一路北上,奠定了长沙古城的地理格局:南北长,东西窄。隔江有高地,可俯瞰城池,那便是河西的岳麓山。

二十多年前,河东还是城里,典型的闹市;河西近乎郊区,菜地鱼塘密布。河东到河西,咯里到那里,古城的烟火气,并不因为一江之隔而两样。最可贵的,是山水洲城之间千古氤氲的文气,和隐伏其中清奇绝伦的文脉。

这条文脉东西纵贯,宛若潜龙,从河东的妙高峰横穿湘江,昂首直上岳麓山。如今,江堤两岸各树牌坊一道,河东镌名“文津”,河西刻书“道岸”。牌坊身后的延长线上,便是长沙文脉最重要的标志——城南书院和岳麓书院,前者近860年,后者逾1044年。这对同城辉映的“双子座”,不仅在中国学术思想史上留下了深长的印记,更为殊绝的是,从这里走出的学子,影响了近代中国超过百年的大走向,也型塑了湖湘文化在中国的独特气质。

在1972年长沙第一座跨江大桥——橘子洲大桥(原名湘江大桥)尚未通航前,有古渡连接着这两座古老的书院,名曰朱张渡,纪念的是八百多年前学术大咖朱熹与张栻的一场旷世对话。千百年间,书生士子就是由此登舟,穿梭于两岸,扺掌切磋,如琢如磨,弦歌吟咏,琅琅哦哦。

(岳麓书院创建于北宋开宝九年,迄今已1045年历史。作者供图)

从河西“道岸”牌坊西行一公里,过自卑亭、东方红广场,两三百米处的山脚下,便是千年学府岳麓书院。这里既是外地游客必看的著名五A景区,又属湖南大学旗下的人文重镇,集旅游、文博、本硕博教学、人文科研于一体,被公认为中国独一无二的千年书院“活化石”。算起来,它比意大利最老的博洛尼亚大学还早近百年,比英国的牛津大学还年长近两百岁。

书院依山而筑,坐西朝东,中轴线以教学斋、半学斋、讲堂、藏书楼为主体建筑,北侧是文庙,三进院落;南侧为中国书院博物馆。自前门步入,迎面第一个景点,是座高台,名曰赫曦台。在没有高楼的漫长岁月,这里是欣赏长沙城第一缕晨曦的观景胜地。“风气绿洲吹浪去,雨从青野上山来”,江对岸的朝阳,袅袅升起的万家烟火,可一览无余。赫曦台的正对面,便是岳麓书院的大门和那副著名的对联:惟楚有材,于斯为盛。

穿过大门二门,就到了岳麓书院最核心的讲学场所——大讲堂。正厅檐下有巨匾一方,上书“实事求是”四字,厅中央横梁上,高悬康熙赐匾“学达性天”和乾隆赐匾“道南正脉”。两侧厅壁与前廊墙上,嵌有“忠”“孝”“廉”“节”和“整”“齐”“严”“肃”八块楷书刻碑,分别为南宋大儒朱熹和清乾隆时期岳麓书院山长欧阳正焕所书。

中堂为一座一米左右高的大讲台,上设两把座椅。正壁有一块长方白底大雕屏,颜体楷书,刻着南宋大儒张栻于乾道二年(公元1166年)撰写的《岳麓书院记》,题写者为现代传奇女性、书法大家周昭怡。这两把座椅,纪念的正是南宋大儒朱熹与张栻同台讲学的佳话,后世称为“朱张会讲”。

历史总是伏脉千里。谁曾想到,当年这两个三十来岁的异乡人,竟为湖湘大地种下如此遒劲的种子,生生蕃息,拔地参天,终成震古烁今之势。

(岳麓书院的大讲堂上设有两把木椅,纪念800多年的朱张会讲。作者供图)

(二)

南宋孝宗乾道三年,也就是公元1167年,九月八日这天,一个福建人从湘江码头登岸。他的到来,很快就成了潭州城(即长沙)的大新闻。

此人便是三十八岁的朱熹。

随从他千里迢迢而来的,还有两个门生,一个叫范伯崇,另一个叫林择之。此番专程前来,是为了拜访前右相张浚的大公子,三十五岁的岳麓书院主教张栻。

接下来两个多月,朱张二人的聚会,将把岳麓书院推向高光时刻。

张栻,字劲夫,号南轩,汉州绵竹人,抗金名相张浚的长子。宋高宗绍兴八年(1138年),张浚被罢免右相之职,时年六岁的张栻,随父迁居谪所永州。此后数年,父亲的仕途大起大落。十四岁时,张栻随父亲谪居连州,十八至二十八岁时又迁回永州。

南渡之后念念不忘光复中原的父亲,从政生涯如过山车般跌宕,命运总是与宋金两国的局势以及朝廷战和两派的权斗紧紧连在一起。所幸的是,跟随他四处辗转的张栻,却接受了良好的教育。自发蒙起,张栻一直跟着父亲修习儒学、易理,求学之路迥别于传统科途。绍兴三十一年(1161年),二十九岁的张栻慕名赶到衡山,拜入理学大儒胡宏胡五峰先生的门下,研修二程之学。可惜时间很短,五峰先生就去世了。

也正是这一年,父亲张浚被朝廷起复,以观文殿大学士判潭州(即长沙)。当时长沙城南门外有妙高峰,与岳麓山隔江而望,景色宜人。张氏父子在此建亭台,修水榭,筑起一座蔚然可观的私家园林,作为读书治学之所,匾额“城南书院”系张浚手书。四年后,这里成了张栻正式授徒讲学之所。

应该说,城南书院一开始只是个私家书院。考诸张栻及其友朋酬和诗文,不难发现,这里是张栻讲学会友、传道济民的起点。张栻为城南书院写过很多诗,如《题城南书院三十四咏》、《城南杂咏二十首》等,颇似今人发朋友圈,他“晒”过丽泽堂、书楼、蒙轩、卷云亭、月榭、听雨舫、纳湖、琮琤谷、采菱舟、南阜等“城南十景”,还有很多听名字就特别风雅的景致,比如船斋、东渚、兰涧、柳堤、梅堤、山斋、石濑、西屿、咏归桥、濯清亭等等,足见当日园林之胜。

而湘江对岸的岳麓书院,彼时又是何等光景呢?

据张栻所撰《岳麓书院记》: “自绍兴辛亥更兵革灰烬,什一仅存,间有留意,则不过袭陋仍弊,而又重以撤废,鞠为荒榛,过者叹息。”也就是说,张栻创建城南书院之时,曾经闻名天下的岳麓书院却因惨遭破坏,三十年犹未恢复。

宋高宗绍兴元年是辛亥年,即公元1131年,监察御史韩璜在奏折中这样描述湖南的惨状及其原因:

“自江西至湖南,无问郡县与村落,极目灰烬,所至残破,十室九空。询其所以,皆缘金人未到而溃散之兵先之,金人既去而袭逐之师继至。官兵盗贼,劫掠一同,城市乡村,搜索殆遍。盗贼既退,疮痍未苏,官吏不务安集而更加刻剥;兵将所过纵暴而唯事诛求,嗷嗷之声,比比皆是,民心散畔,不绝如系。”

可以说,这是岳麓书院正式建院150多年来的第一场大劫。

现存文献记载,岳麓书院最早可追溯至唐末五代的战乱之际,创始者系两位僧人,其一为长沙麓山寺景岑禅师的弟子智璇,另一位名号不详,他们因推崇儒者之道,割地建屋,购书办学,以供士人读书修习。岳麓书院的正式诞生,是北宋开宝九年(公元976年),潭州太守朱洞主持,在僧人办学的基础上扩建为书院。二十六年后,又经潭州太守李允则扩建并增设学田,岳麓书院形成了集讲学、藏书、祭祀于一体的基本规制,这在当时全国书院中都属比较早的。

北宋大中祥符五年(1012年),岳麓书院史志记载的第一位山长——湘阴人周式掌教书院,办学规模迅速扩展。短短三年,学子多达数百人。周式也因办学成绩卓著而风闻天下,得到宋真宗的召见和嘉奖。除了内府书籍,真宗还赐以手书“岳麓书院”匾额一方(今天岳麓书院所用书体,即真宗之手迹)。

当时的长沙有“三学”,从低到高依次为潭州州学、湘西书院、岳麓书院,学子通过考试依次升迁,也就是说,岳麓书院是当时湖南一带的最高学府。在蓬勃兴起的北宋书院中,号称天下“四大书院”的版本众多,比如岳麓书院、白鹿洞书院、嵩阳书院、睢阳(应天府)书院、茅山书院、徂徕书院、石鼓书院等等,尽管众说不一,唯有岳麓为诸家共推,足见其影响之巨。

历史留给张栻一个殊胜机缘。

乾道元年(1165年),也就是他创建城南书院后的第四个年头,湖南安抚使刘珙主政潭州,响应湘人请愿,动工重修岳麓书院,不到一年,工程即告大成。随后,刘珙礼请张栻主持书院教事。

今天,游客在岳麓书院讲堂最醒目之处看到的《岳麓书院记》,就是张栻于书院修复之后写的。他不仅记录了书院的前世今生,还从求学目标到治学心法,为书院学子设计了一套“基本大纲”。张栻说,书院既不是读书人群居扯淡之地,也不是为了栽培科举利禄之徒,更不是为了学习言语文辞之华巧(岂特使子群居佚谈,但为决科利禄计乎?亦岂使子习为言语文辞之工而已乎?),最最重要的是,“盖欲成就人才,以传道而济斯民也”。

这句话,不论在乱世还是平承年代,都如雷霆震耳,对何谓学校、何谓教育、何以成为真正的知识人,无疑是一记棒喝。八百多年后回想起来,从这座书院走出的湖湘豪杰俊士,哪个没受过斯人斯语的影响呢?

(朱熹张栻会讲的塑像,作者供图)

(三)

让我们把镜头再拉回到乾道三年(1167年)的九月。

从福建崇安千里赶来的朱熹,比张栻大三岁,此时的名气已经很大。从理学的衣钵传承来看,湖湘张栻与福建朱熹,均为“二程”(程颢、程颐)四传弟子中的翘楚,张的老师是五峰先生胡宏,朱的老师是延平先生李侗,皆为一代名儒。两大高手要当面切磋,自然是头条刷屏的大新闻。消息传开,远近学子闻风而动。

事实上这并非两人头一回见面。早在四年前,即宋孝宗隆兴元年的冬天,他们就已在都城临安相识定交。当时张栻的父亲还是堂堂的魏国公、右相兼枢密使,张栻本人也很受孝宗器重;而朱熹,还只是个被特招入朝应对的泉州同安县主簿。 有意思的是,这次见面谈得十分投机,他们更关心的,是北伐抗金的国家大事。

第二年,朱张再次会面,却在悲戚之际。由于北伐失利,张浚被免职,迁谪途中在江西余干去世。张栻护送灵柩回潭州,舟行至豫章(今南昌)时,朱熹千里赶到,登船哭祭,并与张栻同舟长谈了三日。这次交谈,张栻向朱熹介绍了老师胡宏的学术,并将老师的著作《知言》送给朱熹。朱熹后来在给朋友的信中描述这次见面:“九月廿日至豫章,及魏公之舟而哭之。云亡之叹,岂特吾人共之,海内有识之所同也。自豫章送之丰城,舟中与钦夫得三日之款。其名质甚敏,学问甚正,若充养不置,何可量也。”

如今在长沙的第三次见面,更加纯粹,更加成熟,也更尽兴。一场响彻千古的高峰对话,中国儒学史上著名的“朱张会讲”,徐徐拉开了大幕。

在接下来的两个月里,朱张二人往来于湘江两岸,讲学于岳麓书院与城南书院。面对挤得水泄不通的学生,他们联袂登台,轮番主讲,彼此辩难。可是,他们的讲课形式与如今的公共讲座有什么区别?观众太多讲课声音如何照顾全场?拥挤的学子如何做笔记?这些细节场景我们不得而知,但史料从一个侧面记录了当时的盛况:“学徒千余,舆马之众至饮池水立涸,一时有潇湘洙泗之目焉。”也就是说,从四方赶来听讲的学子上千人,他们的马儿竟将岳麓书院门前池塘的水都喝光了。

学术对话,是朱张会讲最重要的部分。作为闽学与湖湘学的两大代表,他们相与辨析的,既有心、性、理、气等理学重要概念,还包括太极、仁、《论语》、《中庸》、《孟子》以及胡宏的《知言》。比如理学开山鼻祖周敦颐的太极理论,“太极”与“性”到底是什么关系?又比如孔孟论“仁”究竟如何诠释?还比如《中庸》开头到“喜怒哀乐之未发谓之中”,张栻的老师胡宏在《知言》中说“性为未发,心为已发”,到底如何理解?诸如此类,在很多问题上朱熹与张栻既有意见相合的,也有分歧很大的,需要通过这次会友讲学来讨论。争论有时非常之剧烈,据同行的朱熹门生范崇伯记录:“二先生论《中庸》之义,三日夜而不能合。”

但是,朱熹仍然自感收获很大,对深得胡宏真传的张栻大加赞赏。在来长沙半月后写给友人曹晋叔的信里,朱熹这样评价张栻:“敬夫学问愈高,所见卓然,议论出人意表。近读其《语说》,不觉胸中洒然,诚可叹服。”

这种惺惺相惜的钦佩,并非一时的客套话。此后很长时间,二人一直保持着书信与诗文交流,朱熹很怀念这次酣畅的切磋,曾有诗这样写道:“忆昔秋风里,寻盟湘水傍。胜游朝挽袂,妙语夜连床。别去多遗恨,归来识大方。惟应微密处,犹欲细商量。” 他还不吝这样赞扬张栻的学问精进:“敬夫所见超诣卓然,非所可及”。如果比较八年后朱熹与陆九渊兄弟在“鹅湖之会”上的不欢而散,我们就不难理解他对张栻的这种亲近了。

朱张会讲,为书院自由讲学开创了全新的风气,也加强了湘闽学派之间的交流互鉴,促进了理学的发展,不仅是岳麓书院历史上的一大盛事,也成就了中国思想史上的不朽佳话。

这两个多月里,两位哲人的友情也在切磋问难之间愈加深厚。他们泛舟湘水之上,同陟岳麓之巅,冒雪登临南岳。“茅檐举杯酒,旅榻诵新诗”,他们一路吟哦,击节砥砺,留下许多格致高远的诗篇。

泛舟长沙渚,振策湘山岑。

烟云渺变化,宇宙穷高深。

怀古壮士志,忧时君子心。

寄言尘中客,莽苍谁能寻。

八百多年后,岳麓书院的赫曦台上,朱张灵魂对话的联句,依然向游客诉说着得一知己的快慰酣畅。

御书楼前的连廊上,同游南岳后朱熹赠别张栻的两首长诗,依然鼓荡着萋萋别情与浩然真气:

我行二千里,访子南山阴。

不忧天风寒,况惮湘水深。

辞家仲秋旦,税驾九月初。

问此为何时?严冬岁云徂。

劳君步玉趾,送我登南山。

南山高不极,雪深路漫漫。

泥行复几程,今夕宿槠洲。

明当分背去,惆怅不得留。

诵君赠我诗,三叹增绸缪。

厚意不敢忘,为君商声讴。

昔我抱冰炭,从君识乾坤。

始知太极蕴,要渺难名论。

谓有宁有迹,谓无复何存?

惟应酬酢处,特达见本根。

万化自此流,千圣同兹源。

旷然远莫御,惕若初不烦。

云何学力微,未胜物欲昏。

涓涓始欲达,已被横流吞。

岂知一寸胶,救此千丈浑。

勉哉共无斁,此语期相敦。

朱张会讲两年后,朱熹的母亲去世,他开始了长达六载的著述。而张栻也因刘珙荐举,先后主政抚州、严州,进而入朝担任侍讲和部司员外郎,被孝宗多次召见。乾道七年(1171年),三十九岁的张栻被权臣排斥,出知袁州(今江西宜春),当年冬天退居长沙。次年岳麓书院在刘珙主持下再次整修,张栻又重启旧业,往来于湘江两岸,主持岳麓和城南书院的教务。直到三年后奉诏再度出仕,先后主政静江府(今广西桂林)和江陵府(今湖北江陵)。

淳熙七年(1180)二月,四十八岁的张栻英年早逝,归葬于宁乡沩山之下,与父亲张浚相伴。

朱熹得到消息后恸哭不已,在写给吕祖谦的信中,他说:“钦夫竟不起疾,极可痛伤。荆州之讣,前书想已奉阅。两月来,每一念及之,辄为之泫然。钦夫之逝,忽忽半载,每一念之,未尝不酸噎。”对他来说,世间还有如此同调的知音吗?

“知吾兄者多矣,然最其深者莫如子。”后来,张栻的弟弟张杓请朱熹为兄写碑铭时这样说。

朱熹的仕途,也一直与书院交织不断,甚至,他的政绩远不及办书院的功绩显赫。淳熙六年(1179年),朱熹赴江西知南康军,主要任务是抗旱救荒。而他最大的贡献,却是在一片废墟上重建了白鹿洞书院。他不仅亲自掌教,延请名师,充实书籍,置办学田,还请孝宗皇帝赐额赐书。著名的《白鹿洞书院教规》,就是他亲自订立,成为此后七百年中国书院的办学圭臬。

张栻去世十四年后,也就是宋光宗绍熙五年(1194年),湖南瑶民起义。六十五岁的朱熹赴任荆湖南路安抚使兼知潭州。戢乱之余,他对衰落的岳麓书院大加整饬,重修校舍,添置学田,请赐御书,整顿院务,还亲自讲学。而影响最大的,是他将白鹿洞书院的规程移植过来,为岳麓书院设计了第一份正式学规,制度体系涵盖了教育方针、教学方法、修身治学准则、作息行为规范等等。他力矫声名利禄之弊,强调修身处世接物之要,务求讲明义理,注重自学,独立思考,问难论辩,学思并重,知行统一。“朱子书院教条”的不断复制、推广,成就了中国教育史上的不刊之典。

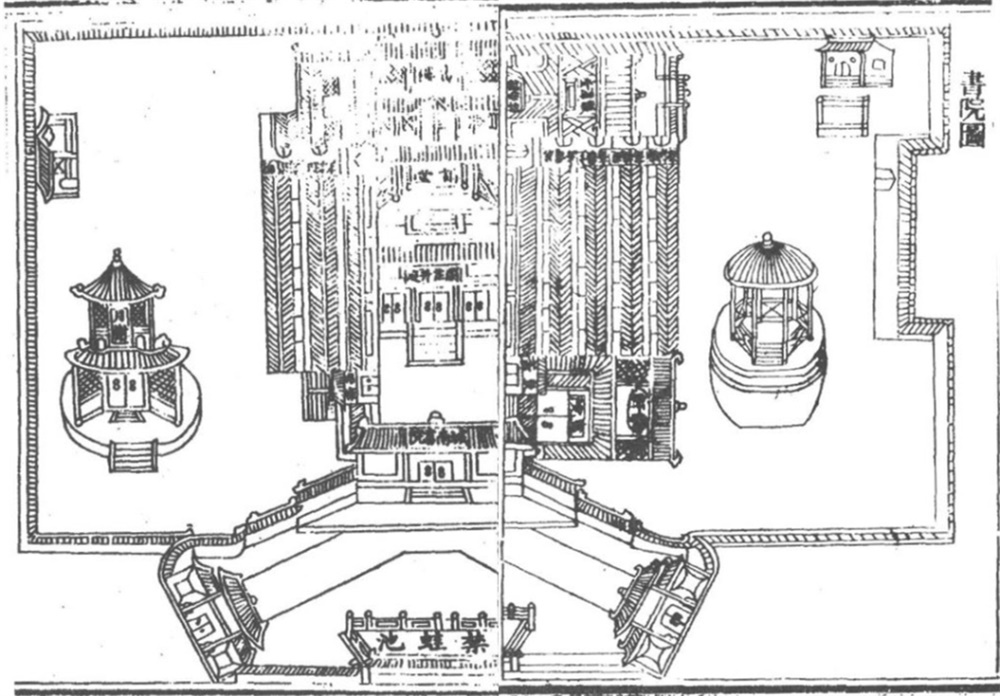

(城南书院图,出自清·余正焕《城南书院志》卷二)

(四)

院以山名,山因院盛,岳麓书院因为张栻与朱熹的灵魂浇注,从办学规模、学术高度到士子成就、社会影响,步入了全盛时期,与白鹿洞书院,象山书院,丽泽书院,比肩而称南宋“四大书院”,以学术高地享誉于天下。湖湘一脉的文运,也因为朱张二人的合璧而气象廓开。

他们的朋友圈里,有杨万里、范成大、张孝祥、吕祖谦、陆九渊、胡寅等名士贤儒的身影;他们的继踵者中,更有真德秀、吴澄、李东阳、王阳明、王夫之、王文清、欧阳正焕、罗典、陶澍、欧阳厚均、贺长龄、贺熙龄、魏源、曾国藩、左宗棠、郭嵩焘、胡林翼、刘坤一、唐才常、熊希龄、黄兴、杨昌济、范源濂等等。

湖湘,这方曾让屈原、贾谊、王昌龄、杜甫、刘禹锡、柳宗元伤心失意的清绝之地,经书院千年之弦歌陶冶,礼门义路,浩然巍然。八百多年来,文脉深广,文气纵横,文运昌明,传道济民、经世致用的思想,深深植于湖湘学派乃至后世湖湘学子的气质当中。晚清中国,在千年未有之大变局中,湖湘士子如井喷潮涌,代不乏人,在近代舞台上大放异彩。他们中的多数精英,都是从岳麓与城南两大书院走出来的。

而今人们谈起湖湘文脉,总会首先想到岳麓书院。是的,无论从办学时间、办学成就与社会影响,还是从它在历朝的教育、学术、文化、政治地位上看,岳麓书院当仁不让是这条文脉的龙头。但也不要忘了,一江之隔的对岸,还有一座古老的书院叫城南,尽管它的命运更为多舛。

虽然在诞生之初,城南书院因创始人张栻而一鸣惊人,但也随着张栻的早殒而很快荒废,元代沦为僧寺,明嘉靖万历朝偶修而旋废。清军入关近百年,城南书院才重焕生机。雍正年间,城南书院与岳麓书院一道,被列为官方重点扶植的两大省会书院。不过,其地址也一度变化,乾隆十年(1745年)重建于天心阁下的都正街,道光二年(1822年)才迁回妙高峰。

站在妙高峰一带的钢筋水泥丛林里,我们今天根本无法想象,这里曾是山峦连绵,重湖叠巘,出门撑一篙就可顺流入湘江。我们更难以想象,八百多年前张栻天天寓目沉醉的到底是何等风景?甚至,连一百年前的风景都已难想象。据清道光年间《城南书院志》所载,当时的城南书院,有“山麓环拱,带水萦回”,自东北向西南,山势迤逦蜿蜒约五六里,山下有“老龙潭水一派汪洋,随龙由峰后湾环缠互绕大椿桥出大河”,“合襟山回水聚,堂局宽舒秀丽,信非全省书院不足以当之也”。

山龙水脉,九宫八门,终须以人合德,人才是最重要的风水。人可以平山填湖,翻江倒海;人也可以拯时济世,立地顶天。回望长沙两大古书院的悠悠往事,遥想朱张意气,船山烛火,曾左烈业,毛蔡风神,哪一道风景不是人?上世纪初,在学制改革和欧风美雨交互作用下,岳麓书院与城南书院脱胎转型,一个整合而成湖南大学,另一个再造而生湖南省立第一师范。

如今,两边的校园里,各立有一尊宋儒衣冠的汉白玉石像,纪念的是同一个人——张栻。他的样子,仿佛还在低吟当年的诗:层层丛绿间,爱彼松柏姿。青青初不改,似与幽人期。

(静立于书院一隅的张栻,若有所思,欲有所言。作者供图)

【注】本文脱稿于2020年5月10日,主要参考邓洪波《中国书院史》,朱汉民《岳麓书院》、《书院精神与儒家教育》,陈代湘《湖湘学案》、《朱熹与张栻的学术交往与相互影响》,湖湘文库《城南书院志校经书院志略》等论著。