正在“活”起来的文化遗址——常德澧县城头山

原标题:正在“活”起来的文化遗址——常德澧县城头山

习近平总书记强调,“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”

文物,作为历史文化的重要承载体之一,让其合理完成“时空穿越”,使其逐渐“鲜活起来”,于国,可以增进文化认同,坚定文化自信,凝聚发展力量;于城,可以找回记忆,彰显精神,提升魅力;于乡村,可在山水之外,将“恋”与“愁”,刻进那些斑驳的印迹里。

中国湖南常德,广袤的澧阳平原

方圆700公里,目前已发现旧石器历史文化地点近200处、新石器时代遗址500多处,其分布之密集、历史之连续、文化谱系之清晰全国罕见,堪称中国史前遗址集群原生态博物馆。

袁隆平在中国·城头山世界稻作文明论坛上致辞

6000年前的人类是怎么生活的?中国最早的古城里有什么发现?一粒稻谷的生长延续了怎样的文明?位于澧县城头山镇的城头山遗址是我国迄今发现年代最早、保存完整、内涵丰富的古城址,城内有世界最早的水稻田遗迹,享有“中华城祖 稻作之源”的美誉。

全面保护 让历史遗址亮起来

澧阳平原腹地,一座具有6000多年历史的古城,通过多年考古发掘,逐渐揭开神秘面纱,其丰厚的历史文化内涵,足以让国人骄傲,令世界震惊。多年沉寂,貌不起眼,却是名副其实的“文化高地”、璀璨明珠,这便是城头山遗址。

城头山古城址西南城墙解剖场景

从1991年至2014年,湖南省文物考古研究所主持进行了15次考古发掘,揭露面积9000多平方米,出土文物近16000余件。

筑垣为城,聚族而居,夯土城墙无疑是一个古城存在的重要标志。通过城头山西南城墙剖面,4次大规模筑城的堆积层清晰可辨,前后间隔时间是近2000年的光阴。

不断加高加厚的城墙,是因为城池的日益繁茂,还是部落之间的争斗与日俱增,亦或是应对连年水患的需要?古城南面遗存的陆地通道、城址中心大宅的黄土台基、分工明确的制陶区、从事祭祀和宗教活动的大型祭坛以及灌溉设施完备的世界最早水稻田等,无一不给人巨大的想象空间。

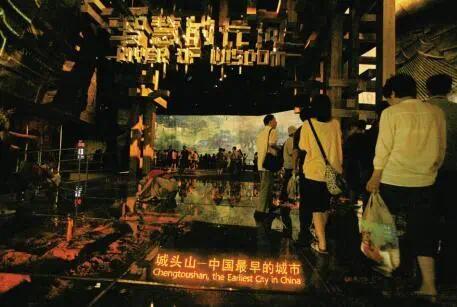

上海世博会中国展馆城头山模型

1992年、1997年城头山遗址两次被评为“全国十大考古新发现”;1996年,被确定为全国重点文物保护单位,后被评为“二十世纪中国百项重大考古发现”,镌刻在中华世纪坛的青铜甬道上,相关考古发掘成果被写进了中学历史教科书。专家们认为,以城头山为中心的澧阳平原史前遗址群不仅提供了关于史前社会,特别是稻作农业社会发展规律的一般性解释,也为国际社会理解全球多元化和多样性文明进程提供了参考。

2010年上海世博会,“城头山-中国最早的城市”特制大型模型在中国馆展出,海内外影响甚大。对遗址的保护随即全面启动。

南方潮湿多雨,土城保护极其不易,城头山组织专家对土遗址保护进行科技攻关,创造性使用“土遗址窄槽注浆防渗技术”,有效地保护了遗址原貌。这一成果受到了著名考古学家张忠培、中国工程院院士葛修润等专家学者的高度肯定。由省文物考古研究所专家主导的“城头山遗址西南城墙本体保护工程”荣获全国文保工程“金尊奖”(最高奖)。

城头山遗址的总体保护也坚持高规格规划,委托中国建筑设计研究院编制完成。城头山国家考古遗址公园总体规划及各类具体保护方案,均聘请中国文化遗产研究院、湖南省文物考古研究所等专业团队编制,并按国家文物局批复意见执行。

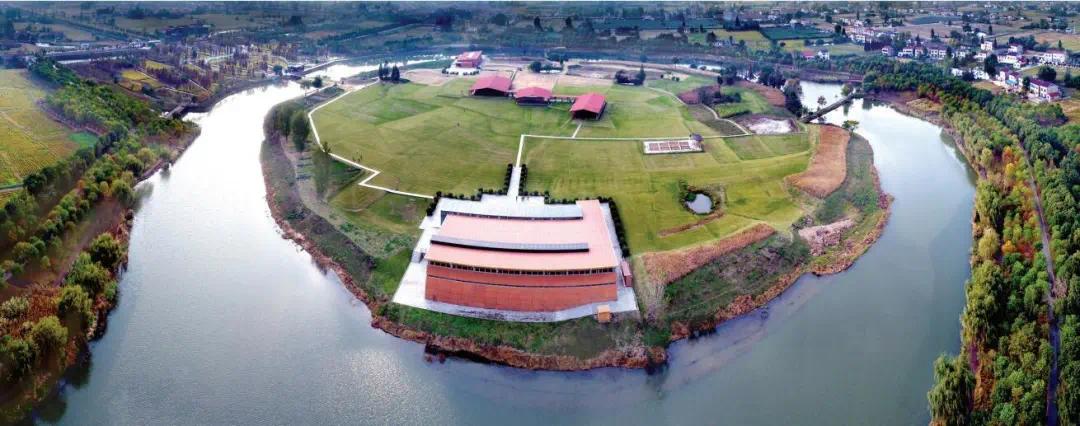

城头山国家考古遗址公园(局部)鸟瞰图

为积极开展城头山遗址的文物保护与利用工作,常德市人民政府出台《城头山遗址保护办法》,规范遗址文物管理。澧县县委、县政府狠抓项目落实,先后多次集体专题研究,形成12个会议纪要加快推动。

近年来,先后投入资金6亿多元,新建遗迹展示馆5个,完成了护城河疏浚整治、古城墙维修保护、遗址保护区整体环境整治、生态修复以及基础设施配套等重要工程。

如今,集遗址展示、科普教育、学术研究于一体的以考古特色为主题的遗址博物馆、遗迹展示馆等建筑在这里拔地而起,成为展示世界稻作文明、中华城市历史,进行文化交流的重要窗口。

科学规划 让千年古城美起来

初冬时节,澧阳平原的妆容日渐秾丽,空气中弥漫着清甜果香谷草味道,越来越浓的色彩在广袤的大地一一铺陈开来。

古老的护城河外,一块晚稻田仍然保持着正待收割的状态,沉甸甸的谷穗低垂,饱满且谦逊。田间散落着一些劳作的人像,插禾锄田,割谷捆草,犹如正上演着活生生的农耕生产剧。

一座架高4米的玻璃廊桥横空而立,登高远眺,城头山考古遗址尽收眼底。俯首看来,秋阳穿透桥面,金黄色的稻田一览无遗。

主体建筑面积达8500平方米的城头山博物馆,整体风格充分表现了“城”与“稻”两大主要文化内涵。土黄色的外墙特意增添了流水冲刷的痕迹,似乎在诉说着一座数千年古城的沧桑岁月,正面外墙右上角15颗稻米印痕,昭示着城头山遗址是世界稻作文明的发源地之一。

2013年,国家文物局正式将城头山列入全国第二批国家考古遗址公园名单并开始建设,有意将其打造成世界级的文化遗址旅游目的地。占地面积662亩的城头山国家考古遗址公园不仅是国家级大遗址保护示范区,同时承担遗址保护、文化展示和旅游休闲三大功能。

在全面保护与科学规划下,遗址博物馆、旅游专线公路、遗迹展示馆、地质博物馆、护城河疏浚整治、遗址外围景观带及游步道建设、民俗文化小区等九大工程纷纷落地。遗址公园于2015年底初步建成,并被评为国家4A级旅游景区,城头山这一古老遗址被赋予了新的生命力,日益鲜活起来。

遗址公园内,除一条架空木栈道和与之相结合的环境解说系统外,对考古遗址现状不做任何干预。在1200多米的护城河环绕之下,考古遗址犹如一个空阔宁谧的剧院,让游客遐想曾经在这里上演的历史剧情,其间唯有绿草如茵,伴随岁月枯荣。

护城河外侧的水岸,蒿草丛生,蒹葭苍苍;护城河水面紫菱密布,芰荷亭亭。作为农田景观的有机组成部分,水塘、水渠和湿地分布其中,这些湿地和水系像海绵一样,收集雨水,调节旱涝,同时吸收和过滤从稻田中流失的营养物质。茂盛的乡土植被与轻盈盘旋的水鸟共享自然,充满野趣。

在这些景观中,劳作与休闲、生产与艺术、乡村与城市、土地所有者和游客、功能和审美之间不分彼此地融合在一起,营造出美丽和谐的画面。

“这个项目是一个充满希望和创造性的综合体,在挖掘考古历史的同时,提高土地农业产量。”在德国柏林举行的2017年世界建筑节颁奖典礼上,由北京大学教授俞孔坚及其土人设计完成的城头山遗址公园外围景观,夺得该年度唯一的世界景观奖。

据说,专家评审团对遗址公园中游客和农民之间的互动关系印象十分深刻,并称其“当地农民的水稻种植活动作为持续性的生产活动得以保留下来,而游客也成为产业链的一部分”。

数年的精心打磨,这个被保护的遗址日渐光彩夺目。2017年12月2日,在浙江省慈溪市召开的国家考古遗址公园现场工作会上,国家文物局公布了第三批12家国家考古遗址公园名单,城头山国家考古遗址公园位列其中。

近两年,城头山景区正以争创国家5A级旅游景区为目标,全力推进项目建设。目前,5A级景区创建系列规划和景观质量方案通过省级专家评审验收,已上报至国家文旅部;农耕文化体验园设计完成初步审查;城头山旅游景区基础设施建设项目和城头山古文化遗址保护项目均已申报至省发改委,旅游基础设施建设项目已成功申请国家专项债券7000万元。

这意味着,在完成了城头山景区3.5平方公里国土空间规划调规后,景区旅游基础设施建设、景区研学旅游基地、城头山农耕博览园等一大批精品项目即将上马,一个具有国际影响的国家5A级旅游景区正在成形中。

研学团队探秘稻作之源

开发利用 让文化旅游旺起来

粉红色的浪漫花海簇拥着古朴厚重的沧桑古城,这样强烈的视觉冲击,会呈现怎样令人惊艳的效果?

似乎在突然之间,城头山的美图迅速在网络和微信上传播开来,吸引了附近城市的大量游客。人们从这里了解自己的祖先,了解每天享用的食物的起源,在古老的城池里访古寻根,在农耕文明进程中探幽觅宝。

其实,这一现象的出现并非偶然。近年来,基于文物资源作为国家形象的“金名片”、推动发展的“助推器”的特质,让文化遗址活起来,日益成为党和国家持续关注的文化重策,日益成为文物工作对标提质的中心任务,日益成为普通百姓常挂嘴边的热门话题,拥有“中华城祖 世界稻源”美誉的城头山也不例外。

2017年9月21日,由“杂交水稻之父”中国工程院院士袁隆平担任论坛主席的“中国·城头山世界稻作文明论坛”成功举办。联合国世界粮食计划署官员及多名国内外专家出席,充分肯定城头山遗址独一无二的历史文化价值,并建议适时启动澧阳平原史前遗址群申报世界文化遗产的工作。

随后,城头山承办了“全国考古遗址保护与利用论坛”和国家旅游局港澳旅行商大会;与中国台湾地区合作,举办两届“海峡两岸稻田彩绘节”活动……城头山再度名扬海内外。城头山国家考古遗址公园的精彩图片被一些欧美国家的邮票采用,每一帧都是高光时刻。

2019年秋,城头山数百亩粉黛盛开,一时惊艳了无数关注的目光。精心策划的“城头山粉黛花海旅游节”,微信点击量达到170万人次,活动期间总入园达30多万人次,最高单日接待游客超3万多人次。很长一段时间,城头山国家考古遗址公园成了“网红打卡地”,取得了良好的社会效益和经济效益。

“让游客在轻松愉悦的游玩中,潜移默化地接受历史文化的熏陶,从而增强民族文化自豪感,坚定文化自信。”在澧县城头山国家考古遗址公园管理处主任雷鸣的构想中,城头山正逐步实现从单纯的遗址游向综合旅游转变;从2小时游向过夜游转变;从“以城头山经营城头山”向“立足城头山,跳出城头山,经营城头山”转变;从粗放型经营向精细化管理转变;从自身经营向引进社会资本经营转变。“五个转变”不仅让城头山拥有了“文明如水”的最美画面,还蕴含着“润物无声”的能量输送。

粉黛花海旅游节游客云集

作为全国青少年教育基地和省市社科普及基地,“考古文化走进课堂”等活动的开展,每年让更多的学生在此接受中华文明的洗礼。“清明祭祀”“端午祈福”“重阳敬老”等系列活动,弘扬优秀传统文化,同样吸引了大量游客关注。

如何让游客来,又让游客留下来?城头山以成名的古城花海为看点,间或开展护城河垂钓、古城寻幽、竹筏戏水、陶艺体验等游戏丰富游客行程,形成了“春赏花、夏戏水、秋游园、冬品梅”的四季主题活动格局。研学营地、农耕文化体验园、海棠餐厅、秋千谷、梅园等旅游基础设施配套相继完成,不仅丰富旅游业态,提高游客满意度,也促进了进园后的二次消费。

按照预期目标,城头山全力推进“1·3·1”工程,即游客总量达100万人次,经济总收入达3000万元,完成项目投资1亿元以上。

随着中华民族的文化认同感逐步提升,中华传统文化的复兴之路迈出了坚实的步伐。由此看来,正在“活”起来的“中华城祖 世界稻源”城头山,让文化遗产更具“颜值”,让文化遗产倍增美好,势必大有可为。